日本共産党伊丹市議団ニュース

伊丹市の5月補正予算(専決)をお知らせします

➜ 日本共産党伊丹市議団ニュース 2022年5月19日(PDF)

かしばふみ

日本共産党伊丹市議団ニュース 第397号 2021年3月31日

3月議会で市民要求実現に奮闘し

中3まで医療費無料化、認可保育所増設などが実現

➜ 日本共産党伊丹市議団ニュース 第397号(PDF)

[1面]

[裏面]

3月議会で市民要求実現に奮闘し

中3まで医療費無料化、認可保育所増設などが実現

3月議会が2月17日から3月25日までの37日間開催されました。

提案された議案は、2022年度一般会計予算等の予算13議案、条例改正等27議案の合計40議案。党議員団は、コロナ対策や少子化、高齢者対策などの市民要求実現に力を尽くす一方、一般会計予算と条例改正4議案に反対、残る35議案に賛成しました。

要求が実現したのは、所得制限付きながら中学3年生まで医療費の無料化、210名分の認可保育所整備、若者就労支援、市営住宅へのエレベーター設置(玉田団地)などです。

一方、予算や条例改正で反対した内容は、①コロナ対策では国の対応の域を出ず、独自の対策がほとんどなかったこと。②依然として「同和教育」を継続すること。③文化保護行政を教育委員会所管から市長に移管したこと。④アイホール事業を削減することで質の高い文化の発信と市の文化振興策を縮減したことなどです。

病院統廃合による近畿中央病院跡地への医療機関誘致に関しては、コロナ禍で急性期医療の重要性が認識されたことから地域医療構想を見直し、急性期病床の誘致を求めました。

党議員団の要求で 市バスの接近情報、混雑情報提供システム実現

3月28日(月)から試験運用、4月5日本格実施予定

伊丹市交通局は、市バス利用者の利便性向上とコロナ感染対策の一環として、市バスの接近情報と混雑情報を提供する「いたみバスナビ」を開始することになりました。このシステムは、車内の混雑情報を「空いています」「やや混雑しています」「混雑しています」と3段階で発信します。また、市バスに設置されたGPS機能を活用して、バスの接近情報や遅延情報を提供するとともに、次発の案内や乗換案内、時刻表検索などのサービスがあります。

利用方法は、スマートフォンなどで「いたみナビバス」を検索、もしくはバス停に貼付されているQRコードを読み取ることで、そのバス停に接近してくるバスの状況を把握することができます。利用料は無料(通信費は利用者の負担)。

党議員団は30年以上前からこのバス接近情報の提供(バスロケーションシステム)を要望し続けていました。市民との共同でやっと実現することができました。

詳細は、伊丹市交通局のホームページ、4月1日付の伊丹市広報をご覧ください(裏面参照)。

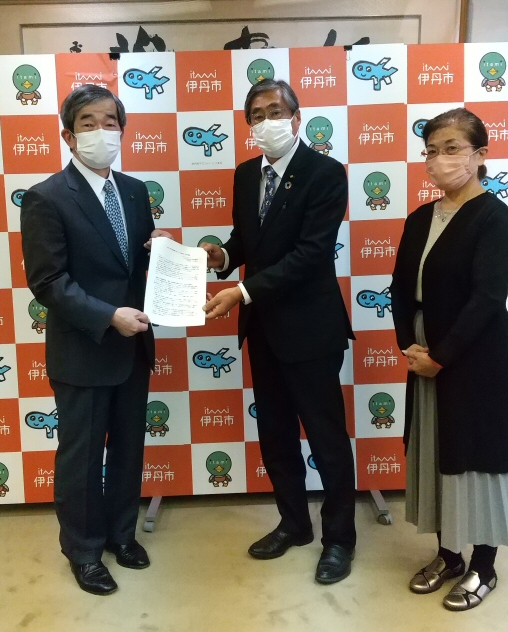

11月8日、藤原市長に、2022年度予算編成にあたっての基本的・重点要望を提出しました。

➜ 2022年度予算編成にあたっての基本的・重点要望(PDF)

➜ 2022年度予算編成にあたっての基本的・重点要望(PDF)

市長に2022年度予算編成にあたっての基本的・重点要望を提出しました

2021年11月8日

日本共産党伊丹市議会議員団

上原秀樹 久村真知子

はじめに

菅政権がわずか1年余りで政権を投げ出し、安倍・管政権を引き継ぐとする岸田政権に変わりましたが、岸田首相は国会での議論も代表質問だけで十分な議論もせず、衆議院を解散し、総選挙が行われることになりました。日本共産党は、今度の総選挙で「野党共闘で政権交代を」と訴えて闘いましたが、自民・公明政権の継続となったことは残念なことです。引き続き命・暮らし最優先の政治実現に全力を尽くします。

安倍・管政権を引き継いだ岸田政権の政策は、格差と貧困を広げたアベノミクス、社会保障の削減など従来型の政治を行うことは所信表明で明らかになったところです。この政治から市民の暮らしを守る砦としての伊丹市政が求められています。以下、2022年度予算編成にあたっての基本的・重点要望を提案しますので、予算に反映していただきますようお願いします。

9月以降、新規感染者の減少が顕著になっており、経済・社会活動の再開も重要な課題になっています。同時に、このまま終息に向かうとは誰も考えておらず、再び、感染爆発と医療崩壊を絶対に起こさないコロナ対策が求められています。

1)日本でも世界でも、ワクチン接種後の「ブレークスルー感染」が起きています。感染抑止のためには、ワクチン接種(追加接種を含めて)を安全にすすめるとともに、大規模な検査を行い、感染の火種を見つけ、消していくことが必要です。

① 国・県と共同で、「いつでも、誰でも、無料で」という大規模・頻回・無料のPCR検査を行うこと。

② 職場、学校、保育所、幼稚園、家庭などでの自主検査を大規模かつ無料で行えるように、国が思い切った補助を行うように要望すること。伊丹市としても検査キットを無料で配布し、行政検査につなぐことができるようにすること。

2)コロナ病床の拡充、臨時の医療施設の増設、往診・訪問看護の体制強化など、臨時の医療体制を整備することは、「第6波」への備えとして急務です。また、保健所の機能マヒも絶対に起こしてはなりません。

① 医療機関の減収補てんと財政支援、医療従事者の待遇改善を国に求めること。

② 市立伊丹病院での感染症対策は、コロナ感染症対策を教訓に万全の体制を整備すること。また、近畿中央病院の跡地には、急性期病床が200床減少することを考慮し、回復期病床にとどまらず、地域住民が望む医療機関が誘致できるよう公立学校共済組合や伊丹市医師会と協議を続けること。

③ 保健所の体制も、臨時採用や他部署からの派遣などの緊急増員を確保しつつ、増やした職員を定員化するなど、正規の職員増もすすめるよう国・県に求めること。

3)緊急事態宣言は4回になるのに、持続化給付金・家賃支援給付金も、国民への特別給付金も1回だけです。コロナ危機で、仕事や所得が減少し、生活が困窮している人も少なくありません。また、いわゆる中間層にもボーナスや賃金の減少が広がり、教育費負担や住宅ローンの重い負担もあり、”コロナによる生活悪化”が起きています。

事業者は、さらに深刻で、売り上げの大幅減少や借入金の増大など、コロナ危機のもとで体力が落ち込み、”再建”が困難な事態も広がっています。

コロナ危機で傷んだ暮らしと営業の深刻な実態を放置するなら、コロナ危機後の経済危機に陥ってしまいます。

① コロナ危機で収入が減った家計への支援として、1人10万円を基本に「暮らし応援給付金」を5兆~6兆円規模で支給し、国民の暮らしを支えること。いわゆる中間層(年収1000万円未満程度)を含め幅広く対象にし、生活が困窮している低所得者には手厚い支給をすることを国に求めること。

② 中小企業、個人事業主、フリーランスに持続化給付金・家賃支援給付金を再支給するとともに、コロナ危機が終焉(しゅうえん)するまで継続し、雇用調整助成金のコロナ特例も継続することを国に求めること。

③ 伊丹市としても、国に財源を求め、国の対策が不十分なところには、財政調整基金を取り崩してでも暮らしと営業に対する支援を行うこと。

岸田政権は安倍・管政権を引き継ぎ、憲法改定に執念を燃やしています。とりわけ、今度の総選挙で自民、公明、維新の改憲派が衆議院議員の3分の2を占めたことで、改憲を加速化させる危険性が強まるとともに、アメリカとの軍事一体化を強め、「敵基地攻撃能力」を有することを言明するなど日本を危険な戦争への道に導こうとしています。

自衛隊基地を抱える伊丹市として、住民の命と財産を守るために、戦争への暴走を止め、憲法を生かした市政を進めることが求められています。

また、ジェンダー平等社会の実現も重要な課題となっています。

① 安保関連法=戦争法の廃止、憲法9条をはじめ憲法を守り生かすことを国に求めること。

② 11月に予定されている日米共同指揮所演習(ヤマサクラ81)は、米陸軍と陸上自衛隊の共同演習で、対中国戦略で離島を奪取し中国軍の艦船や航空機などを攻撃・威嚇する作戦の演習として過去最大規模となるとされている。その指令の中心が市内伊丹駐屯地の中部方面総監部となり、事が起れば戦争の拠点とされる危険性があるもので、市民の生命と財産を守るためにも、危険な演習はやめるべきであり、国に対して中止を求めること。

③ 核兵器禁止条約が2021年1月22日に発効し、現在、批准国が56カ国となり、来年開催される締結国会議にNATO加盟国のノルウェーがオブザーバー参加することなど、世界的に核兵器禁止条約への期待が高まっている。唯一の戦争被爆国である日本として、締結国会議にオブザーバー参加するとともに、早急に署名と批准をすることを国に求めること。

④ 一昨年4月1日の米軍機オスプレイの緊急着陸では、飛行目的、ルート、不具合の原因、落下物など近隣住民への被害などの事実関係が明らかにされなかった。改めて危険なオスプレイの飛行中止を米軍と国に強く申し入れること。対米従属的な日米地位協定の見直しを求めること。

⑤ 自衛隊への電子データによる個人情報の提供はやめること。必要と考えるならば、個人情報保護条例に基づき、専門的知見を踏まえた意見を明らかにすること。

⑥ ジェンダー平等社会を実現する観点から、すべての人が社会、経済活動に生き生きと参加できる当然の権利を保障するため、行政のあらゆる部面でジェンダー平等の視点を貫くこと。国に対して選択的夫婦別姓制度の実現を求めること。

⑦ パートナーシップ宣誓制度に基づき、相談窓口の充実、啓発パンフの普及など性的マイノリティの人権を守る施策を強化すること。

⑧ 「差別を許さない都市宣言」の廃止等すべての同和行政・教育を終了すること。「同和問題」に関する市民意識調査はやめること。

岸田首相は、「新しい資本主義」とか「成長と分配の好循環」などと言っていますが、その中身は、アベノミクスそのものです。

アベノミクスで起きたのは、貧富の格差の劇的な拡大です。安倍・菅政権のもとで、大企業は利益を増やし、内部留保は133兆円も増加し467兆円(2020年度末)もの巨額になりました。それにもかかわらず法人税は減税(28%から23.2%)されました。大富豪の資産は、6兆円から24兆円へと4倍にも膨れ上がりました。

その一方で、2度の消費税増税が家計に重くのしかかり、働く人の平均実質賃金は22万円も減りました。

国に対して、アベノミクスを教訓に家計応援の政治に切り替えて経済のボトムアップ=底上げをはかることを求めるとともに、伊丹市としてもケア労働を待遇改善し、社会保障の拡充を行うこと等、福祉・医療の充実で暮らしを守る対策が求められています。

① 国が基準を定めている、介護・福祉・保育職員の賃金を引き上げ、配置基準の見直し雇用の正規化、長時間労働の是正など、ケア労働の待遇を改善することを国に求めること。

② 国民健康保険税引き下げのため、国にさらに1兆円の公的負担を求め、均等割り・平等割の廃止で協会けんぽ並みの保険税にすることを国に求めること。来年度から就学前の子どもの均等割りが半額にされるが、市独自に少子化対策として財政支援を行い、さらなる子どもの均等割りの軽減を行うこと。

③ 国の介護保険制度の改善で、介護保険料・利用料の減免、保険給付を拡充するとともに、特養ホームなど介護施設の増設により、必要な介護が受けられるようにすること。

④ こどもの医療費は所得制限なしで義務教育終了まで無料にすること。

⑤ 国に対して、生活保護を「生活保障制度」に改め、必要な人がすべて利用できる制度にするとともに、生活保護費削減を復元し、支給水準を生存権保障にふさわしく引き上げることを求めること。生活保護へのスティグマを解消するため、伊丹市として「生活保護は権利です」というアピールを積極的に行うこと。

⑥ 待機児童と詰め込み保育の解消のため、さらに認可保育所を増設すること。年度途中の待機児童を解消する方法を別途考えること。2号認定こどもの副食費実費徴収をやめるように国に求めること。

教育は子ども一人ひとりの幸せ、成長と発展のためにあります。それだけに社会にとって大切な営みです。教育は子どもの権利であり、家庭の経済力に関わらず、すべての子どもに豊かな教育環境を確立することが求められます。また、コロナ禍における学校と家庭における生活の変化や端末の使用等でストレスが溜まっている可能性があり、十分な配慮が求められています。さらに、コロナ感染対策も引き続き重要な課題です。

① コロナ禍で少人数学級の必要性が明らかとなり、35人学級が毎年1学年ずつ実施されています。しかし小学校6年生の実施には数年かかることから一気に35人学級を実施するとともに、中学校においても同様の少人数学級を実施することを国に求め、その間、県が小学校4年生まで実施している35人学級を直ちに6年生まで拡大し、中学校まで広げるよう求めること。

② 競争教育を激化させる「全国学力テスト」への参加をやめるとともに、市独自の「学力テスト」も中止すること。

③ コロナ禍による困難な子どもへの対策としても、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーのさらなる増員で児童・生徒と家庭を支援するとともに、介助員の増員で障がい児の教育を受ける権利を保障すること。

④ 教育のあらゆる部門で子どもの権利を守ることを宣言し、実行ある施策を推進するとともに子どもの権利擁護のためにも子どもの権利条例を制定すること。子どもの権利条約の内容が子どもにも理解できるパンフレット等を作成し、子ども同士で「子どもの権利」が議論できる環境をつくること。

⑤ 幼児教育の推進に関しては2018年1月の文教福祉常任委員会における付帯決議を順守すること。公立幼稚園、認定こども園における3歳児全員入園を実現するとともに、4、5歳児において単学級にならざるを得ない状況を打開すること。

⑥ 大学・短大・専門学校の学費をすみやかに半額に引き下げ、高等学校、高等教育の無償化をめざすとともに、入学金制度をなくすよう国に求めること。

⑦ 学校給食の無償化を目指し、まずは中学校給食に対する助成を行うこと。就学援助制度のさらなる充実を図ること。

中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在です。また、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手でもあります。これら中小企業、業者、商店、農業者に支援を強化することは住みよいまちづくりに欠かせません。特に、コロナ禍で経営基盤が脆弱となっている中小企業・業者に対する支援が必要です。

① コロナ禍で脆弱となっている経営基盤の状況を調査し、必要な支援策を講じること。国に対して、持続化給付金、家賃支援給付金の再度支給とともに、協力金、支援金などの拡充と迅速化を行うことを求めること。事業者の立場にたった、ていねいな対応と相談体制を確立すること。

② コロナ対応の緊急借入で積みあがった中小企業の債務をどう解決するかが大きな問題になっており、コロナ対応借入分の軽減・免除する仕組みをつくること。

③ 文化・芸術関係者に対して、新たなイベントへの支援にとどめず、「場と担い手」への支援を行うとともに、国費を数千億円単位で支出して「文化芸術復興創造基金」を抜本的に強化することを国に求めること。アイホールは演劇ホールとして存続すること。

④ 「中小企業振興条例」「農業振興条例」の制定で、地域循環型経済の仕組みをつくること。

⑤ 大型小売店の相次ぐ出店で地域の商店が廃業に追い込まれている。中心市街地だけではなく、空き店舗対策、家賃補助等によって市内周辺の商店も守る手立てをとること。

⑥ 個人事業主における国保税や市民税、固定資産税などの滞納処分については、事業の存続や生活の状況を鑑み、積極的に納税緩和措置を活用すること。また、場合によっては、税の執行停止を行うこと。固定資産税・都市計画税の減免申請における手数料への費用支援を行うこと。

⑦ 市営住宅は戸数を減らすのではなく、必要な個数を維持し、旧耐震住宅は順次建て替えを行い、バリアフリー化された住みよい住環境を提供すること。住民からの修繕要求には積極的に対応すること。

⑧ 大企業への優遇税制の廃止・縮小や所得税・住民税の最高税率を引き上げるなど、大企業と富裕層に応分の税負担を求め、消費税を5%に減税するよう国に求めること。政府が導入を予定しているインボイス制度は、零細業者やフリーランスに納税義務を広げ、負担と格差をさらに拡大するものであり、ただちに中止することを国に求めること。

地球温暖化の影響で台風、豪雨など自然災害が相次ぐとともに、南海・東南海地震もいつ起こるかわからない状況にあり、災害や事故から市民の命と暮らしを守る政治が求められています。特に気候危機を打開するための積極的な対策が必要となっています。

① 気候変動危機に対応するために、国に対して原発ゼロ、石炭火力発電所ゼロ、2030年までに10年比で50~60%削減、2050年にはカーボンゼロの計画を策定することを求めるとともに、伊丹市としてもこの目標に見合う野心的な目標を決めること。

② 災害の発生に備え、市民の防災意識啓発に努めること。感染が広がる中での避難対策に関しては一定の見直しがされたが、避難所におけるきめ細かな対応(発熱、障がい者、高齢者等)や地域における要支援者の避難誘導等を含めた地域ごとの「防災まちづくり計画」を推進するための支援を行うこと。体育館に空調施設整備など避難所の改善を図ること。

③ 航空機に係る環境基準達成には程遠い状況にあることから、大阪空港における国際便就航を求めることはやめること。環境基準達成に向けた不断の努力で目に見える効果を上げること。

④ 市内1,2級河川の浚渫等豪雨対策を国・県に要望すること。

新型コロナウイルスの影響によって地方税等が減少する中で、地方固有の財源である地方交付税の大幅な増額が求められています。毎年度の概算要求では、一般財源は前年度の水準を下回らないとされたことを踏まえたものとなっていますが、引き続き感染対策の財源は必要です。一方、コロナ禍に関わらず、社会保障費抑制路線を継承し、国民負担増、給付削減を着実に実行するとされていることは問題です。

このような政治に反対し、「住民の福祉の増進」(地方自治法)に必要な財源を国に求め、伊丹市が主体となって市民の暮らしを守る市政を行うことが求められています。

① 地方交付税のあり方をゆがめる「トップランナー方式」の導入等による地方交付税の引き下げはやめ、真に必要な地方財源が確保できるようにするとともに、コロナ感染対策に必要な財源を確保することを国に求めること。

② 集約化を進めようとしている共同利用センターについて、住民の利益に反する統廃合ではなく、住民合意のもとでの維持・管理・更新への対策を行うこと。

③ 公契約条例を制定し、請負契約や委託事業に関わる労働者が生活できる賃金を保障すること。

④ 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進にあたっては、「地方自治の本旨」(憲法第92条)に基づき、「住民の福祉の増進を図る」(地方自治法第1条の2)ことを原則とすること。また、推進にあたってはそれぞれの業務を担当する職員や市民の意見が適切に反映さえる体制を整え、新たに情報システムを自治体の業務に導入する際には、職員がシステムをチェックでき、市民に行政責任を果たさせる体制を確保すること。

⑤ 国はマイナンバーカードに健康保険証や運転免許証、国税、年金などの情報をひも付けしようとしているが、相次ぐ個人情報の漏洩が問題となり、多くの国民が個人情報の提供に不安を感じている。国民監視の強化や個人情報の漏洩につながるマイナンバーカードのひも付けはやめるよう国に求めること。

以上

私達が教育を受けてきた時代から長い間校則は身近な問題として受け止めてきています。今日、校則に対して、時代に合わない問題が浮き彫りになってきています。子どもたちには、納得できない校則に対しての不満があったり、厳しい指導が、ブラック校則と言われ、社会問題ともなっています。今改めて校則とは何か、時代にあった校則であるのかを考えなければならない時期なのかと思います。その様な観点からいくつか質問します。

市内の中学校の校則ですが、校則の資料を各中学校からいただき見てみましたら、

服装に関しては、髪の形、髪の毛の長さについて、髪の毛を束ねる位置、髪の毛を束ねるゴムの色は黒・紺・茶、靴の色、靴下も白色、下着も白色などと、ほとんどの学校でほぼ同じように決められています。

冬服については、季節の変わり目にいつ、どの服を着るのかなど、いろいろ決められています。髪の毛の長さや、髪の毛を束ねる位置まで大変細かく決められていることには少し驚きました。

結構これらを守るのは大変だろう、また先生方もチェックをするなら、大変だろうなと感じましたし、改めて各学校の校則が、ここまで細かく決められていることに少し驚きました。またこんなに細かく決められている根拠は何なのかと、疑問にも感じました。

今日の社会情勢からみて、ここまで決めるのが子どもたちや保護者にとって本当に良い事なのだろうかと少し疑問にも感じました。

ある保護者が、「今時、何も色が入っていない真っ白な運動靴は中々売ってないですよ。探すのが大変。」と言われていました。私も大型商店に行き見てみましたが、白いと思っても少し色が入っているなどして、ほとんどありませんでした。また、値段も結構高いなと思いました。

下着の色も白くてあっさりしたものもやはり少ないなと思いました。これでは保護者の方も準備をするのが結構大変だと思いました。このような状況を把握されたのか、各学校は今の校則をいろいろな意見をもとに見直しを行っているところでもあると説明もお聞きすることができました。その時お聞きした内容は今の時代に合わせた面があると納得もできましたので、生徒にとっても保護者からみてもよかったかなと思います。

ブラック校則などの話が出てくるまでに、各学校で校則改定に取り組まれているようですが、もう少し早く変えることもできたのではないかとも思いますので、教育にとって、子どもたちにとって、また保護者からも校則はどうあるべきなのかを考えることは必要だと思いますので、いくつかお聞きいたします。

① 初めに、先ほどいいましたが、校則での服装の内容等について現状はどうなっているのか。また、校則に合った服装をしているのかのチェック体制等についてお聞きいたします。

② 今日までの校則に関して、子どもたちや保護者、地域の方からみて、問題もあったと思いますが、学校としての対応はどうであったのか等、様々な問題が絡み合い、ブラック校則と言われるようになったと思いますが、具体的にはどのような問題があったのか、ブラック校則と言われるようになった理由については、どの様に思われているのか、その見解をお伺いいたします。

③ ブラック校則と言われる理由には、厳しい指導が行われたことで、不登校や別室での学習を行うような原因となった例などがあることも含まれているのではないでしょうか。市内の学校での状況はどうであったのか。お聞きいたします。

④ 校則に疑問を持った場合の対処についてですが。長い間校則は全面的に守らなければならないものだと、ほとんどの方がそのような思いを持っていたと思います。

今日まで教員や子どもたち、保護者からは、様々な疑問などもあったのではないかと思いますが、そのような声は、学校やPTAなどに届いていたのでしょうか。教師の意見や当事者である子どもたち、保護者、地域の方々の声が、反映されることは大事なことだと思います。これらの方が、校則に疑問を持った時にはどのように対処されてきたのでしょうか。お伺いいたします。

⑤ 校則の一部である、靴や靴下、下着などは個人の体に直接身に着けるものですから、個人的な体の状況や家庭の経済的な問題も関係してきますので、個人の好み、自覚でもって、任せる事でいいのではないかと思いますが、そうすることは学習や部活動に、何か問題があると思われるのでしょうか。お伺いいたします。

⑥ 様々な問題が校則がらみで起こっていますが、憲法や子どもの権利条約から、子どもたちの人権が守られているかをみることが必要だと思います。今回市内中学校を訪ねましたら、「校則について教員や生徒、地域の方々の意見を聞きながら変えていくところです。今年度から変えます。」と大きく変化してきています。

このことは、文科省が「校則の見直し等に関する取組事例」などとして事務連絡を6月に出されたことから、そのような取組となっているのかと思いますが、十分に議論することが大事だと思います。

しかし、子どもたちがしっかり自分の意見を言うためには、自分の人権が憲法や子どもの権利条約にどの様に位置づけられているのかの内容をしっかり知っておくことが必要ではないでしょうか。そのうえで教師、生徒、保護者、地域が同じ立場から、学校で普段から憲法や、子どもの権利条約から、子どもの人権が守られているのかを常に考えることができるのではないかと思います。

今日の校則は、そのような立場から、子どもの人権が守られていたとお考えでしょうか。見解をお伺いいたします。

⑦ 校則を各学校のホームページに掲載することについてですが、地域の方々も学校の運営などに関して協力することは必要と思います。そのうえで校則に関して知っておくことは大事な事ではないでしょうか。しかし、校則を知らない、見ることができないという事では、市内の中学校の様子が理解できないと思います。

今回、ある中学校は、靴を自由にすると校則を変えられました。大変すばらしい事ではないかと思います。教員や保護者生徒と時間をかけて話し合いの努力をされたといわれていましたが、大変すばらしい事だと感じました。

また多くの学校では、女子生徒もズボンが制服に加わりました。たぶん多くの生徒がはかれると思います。その様な大きな変化も生まれてきていますから、そのことも含め各学校の校則を、ぜひホームページに掲載していただきたいと思います。

今まで校則は守らなければならないものと考えており、校則を変えてほしいという考えは浮かんでは来なかったのかもしれませんが、地域の方々も校則をみることによって、学校への関心も高まり、より良い学校環境の形成に何か手助けをすることができるのではないかと思いますので、お願いしたいと思いますがいかがでしょうか。お伺いいたします。

様々な理由で生活保護が必要という方はおられますが、中々安心して申請に行けないという状況の方々が、まだまだいるのが現状ではないでしょうか。

以前のように「何度も窓口に行っているが申請ができない。もう行きたくない。」という方の声はなくなってきています。

今までは、申請をためらう中で病気になってしまったりする方が、残念ですが時々おられました。最近は高齢者で一人暮らしという方が多くなっています。また、「非正規で仕事が少ない」という方も生活が不安です。高齢者の方も、「働くから」と言って頑張られますが、やはりけがをされたり病気になったりされる方がおられます。

申請をためらう理由のひとつには、まだまだ生活保護を受けることは恥ずかしい事であるという風潮が大いにあるからではないでしょうか。特におしゃべりをしているときに、何となく「生活保護に陥る」という言葉が出たりします。国民の権利だという認識が全く行き渡っていないのが現状です。また、そのような言い方に差別的な感情を受け、肩身の狭い思いをずっと持っておられます。

本人も周りの方々も、当然の権利だという認識を持っていただくことは大変大切ではないでしょうか。

自治体には安全安心の生活を保障する義務があるのですから、このような状況をなくすための努力が必要です。困っておられる方は、ご近所の方などには無論、親族にも誰にも知られたくないと思っておられるのですから、民生委員さんに相談することも中々できない方もおられます。やはり困っている方自身が、直接支援課などに相談に来ることが皆さんの安心につながると思います。ですから、相談に来やすい環境を作っていただきたいと思います。「生活保護は国民の権利」という当然のことをしっかりと、すべての市民に理解していただくことで、誰もが安心して生活保護を受けられる環境となるのではないでしょうか。

札幌市では、「生活保護は国民の権利です」と書かれたポスターが作られ、公共施設に張り出されています。

伊丹でもポスターなどが必要ではないでしょうか。また、自治会の回覧板で相談の連絡場所を示すことや、広報に詳しく掲載すること、また様々なところに説明案内チラシなどを設置するなどもしていただければ、「生活保護は国民の権利」を理解していただけ、皆さんに浸透していくのではないでしょうか。誰もが躊躇せずに支援課の窓口に来られるように、困っている市民の権利をしっかり守っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

DV防止法ができ20年となりますが、まだ十分に内容が理解されていない現状があるのではないでしょうか。被害者の保護に関しては急ぎのことですから、多くの方が認識していると思います。特に被害者は女性が多いですから、女性の方々は、DVとは何か、保護してもらうにはどうすれば良いか、相談はどこへ行けばよいのか等の情報も手に入りやすいように丁寧に目に付くところにおいていただいています。このことが多くの方の目に触れ相談にも来やすくはなっていると思います。そしてDVとは、身体的暴力は当然のことで、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力などであるとも知られてきていると思います。その内容がわかり新たな自覚の下に自立していくことにもつながっていると思います。被害者にとっては大変心強い法律です。

しかしDVをなくすためには、この内容を男性にもしっかりと知っていただくことが重要だと思います。そのためには、きめ細かく様々な資料や講演の案内のパンフレットなどを、男性の目にも触れるような場所に置くことや、DVに対しての知識・認識を持てるように、男性に読んでもらえるような資料も必要と思います。DVの講演会なども行われていますが、今までのチラシや、講演会などは、男性を呼びかけの対象には考えられてはなかったのか、参加者はほとんど女性ではなかったでしょうか。講演会も、男性向けにも考え参加してもらえるようにすることが必要だと思います。

男性も(DV関係の)相談に来られていると思いますが、どのような状況でしょうか。

今後もDVをしっかり認識してもらえるように、男性が独自に学べ、男性の自覚を促すような場を設定していくこと等が、より必要ではないかと思います。その様な中で、近代社会の中で作られた男性のジェンダー問題にも目を向けることにもなると思います。男女共同参画社会、ジェンダー平等社会の実現を進めるためには大変重要な基礎的な事だと思います。ですから、様々な方法を考えていただきたいと思いますが、どの様にお考えでしょうか。お伺いいたします。

校則について、2回目の質問と要望を行います。「校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にある、それぞれの学校が実情に応じて校則として設定している。」という事で、市内中学校の校則の資料をいただいて見てみました。大変細かく決まっているのですが、学校によって少し違っていることもありますが、ここまで細かく決めなければ、学校教育は出来ないのかと疑問に思いました。

答弁では現状の校則内容が答えられていませんでしたので、少し例を挙げます。

①服装、身なりに関しての決まりごとに関して。

・頭髪ですが、男子の横髪は耳に、後ろ髪は襟にかからないように。特殊な髪型は禁止。

・女子は後ろ髪が襟より長い場合は結ぶ。使用するゴムは黒・紺・茶のみ。

・後ろ髪が肩にかかる場合は耳の位置で結ぶ。

・前髪は上げてはいけない、ピンでとめない。横に流し黒いピンでとめる。

・通学靴は白色の運動靴で紐靴・靴にワンポイントの入ったものは禁止。

・靴下については白、柄や飾りのあるもの、短すぎるものは禁止。

・下着は白。

・男子ズボンのベルトは黒、紺、茶の無地のみ。

・女子スカート丈は膝頭が隠れる程度。

・気候によりセーター、カーディガンを着用してよい。色は黒・紺・茶が多く、グレー・白の無地のみ可もあります。黒、紺の無地のⅤネックセーターは着用してもよいが、カーディガンは禁止のところもあります。

・防寒具の校舎内での着用は禁止。

・防寒具は教室内で着用しない。

等、まだありますが時間がありませんので、このくらいにしますが、先程挙げた規則はほとんどの学校でほぼ同じでした。

これ程細かく決める必要があるのか疑問に思います。生徒もこれほどたくさんの細かい決まり事を守るのも大変だろうと想像してしまいます。先生方も、生徒が守っているのかのチェックをされるのでしょうが、大変だと思います。私が聞いてきました、このような内容が今の市内の中学校の身だしなみに関係する校則の現状です。

1)校則で少し疑問に思った点をお聞きいたします。

① セーターのⅤネックはいいが、カーディガンはだめとなっているのはなぜでしょうか。

② 伸びている髪の毛はなぜ耳の高さでくくり、要するにポニーテールはだめなのでしょうか。

③ セーターやカーディガンの色について、白・グレーを認めている学校もありますが、ほとんどの学校は、セーターの色・バンドの色、髪の毛をくくるゴムはなぜ黒、紺、茶でないといけないのでしょうか。

④ 靴や靴下、下着の色はなぜ白でないといけないのでしょうか。

⑤ 靴に関しては、東中学校で生徒・教員・保護者の話し合いで、今年度から、どのような色でもよいと変更したとお伺いいたしました。大変大きな変化だと思いました。時代の流れで靴も白を探すのが大変なようです。それとも、生徒の自分で決めるという気持ちを大事にされたのでしょうか。このような改革は今までと違い、決められたことを守るという感覚から自分で決めるという選択をすることは大事な経験となると思いますが、白でないとだめという考えと比べ、子どもたちにどの様な変化があるとお考えでしょうか。お伺いいたします。

2)チェック体制についての答弁ですが、

① 制服に関しては、女子生徒もスラックスが制服となったことは大きな変化だと思います。学校生活を送るのにふさわしい身なりであるのか、時には服装を正させるなどの対応をとることもあるということですが、学校生活を送るのにふさわしい身なりとなりますと、個人の好みの服装との関係はどうなのかと思います。現状では、その生徒の身なりを制服として学校側の判断で決めることになっているのではありませんか。制服を決められた様に着ているかをチェックする事だと思いますがその点いかがですか。

② 服装を正させるとは、例えば髪の毛を束ねているゴムの色が違うことや、カーディガン禁止なのに学校へ着てきたこと等を正させるのかと思いますが、そのときは、具体的にどの様にされるのでしょうか。

③ 単なる責に止まることがないように心掛けているについてですが、生徒の個々の事情とは、朝の挨拶時にわかるようなことでしょうか。例えばどのような事でしょうか、お答えください。叱責という言葉の意味についてですが、よくわからないので調べましたら、「責任者が下のものの失敗や過ちをきつく非難すること」という意味となっています。過度の叱責はパワハラともなるとも書かれていますが、朝の挨拶時に生徒にこのような注意の仕方をされるのでしょうか。このようなことも「ブラック校則」と言われる一因ではないでしょうか。

3)ブラック校則と言われているのはなぜかに関しての答弁は、「正確な理由はわかりかねるが、校則の内容や校則に基づく指導に関し、必要かつ合理的な範囲を逸脱しているものを指しているのではないか。」と言われていますが、なぜブラック校則と言われているのかについては、正確な理由を理解していただきたいと思います。

指導の名を借りての監視や合理的な範囲の逸脱などが、憲法や子どもの権利条約から見てどうなのか。「子どもの人権」についての意識が、学校内で子供も含めどれだけ根付いているのか、しっかり守られているのかという観点が必要だと思います。当然子どもたちにもその権利をしっかり教えていただきたいと思います。

憲法第13条(個人の尊厳・幸福追求権)、このことは子どもたちにも当然適用されていることです。子どもの権利条約では、第13条の表現の自由からみても、本来、頭髪や服装の自由は子どもの基本的人権に属することであるという事です。ただし、そのことで、他者の基本的人権や法律による制限などを侵すことは出来ません。

① ブラック校則をなくす原点は、子どもの「基本的人権」をきちんと保障することを、学校内で教員や子供たち、保護者、地域の人々が理解することで、ブラック校則の状況がはっきりと見えてくるのではないでしょうか。いかがお考えでしょうかお答えいただきたいと思います。

4)不登校や別室での学習になった例については、近年このような事例の報告は受けていない、その様な事態を招かないよう丁寧な指導を心掛けることが大切であると考えておりますとのことですが、

① 近年はこのような事例はないといわれていますが、全体的に不登校が増えているという問題はありますので少しお伺いいたします。近年はないという事ですが、以前はこのような問題はあったのでしょうか。そのことはどの様にして解決されてきたのでしょうか。校則違反はあってもきちんと学習することは保障されたのでしょうか。服装違反などで校内に入れなかったという事例は聞いておりますが、いかがでしょうか。

5)校則に疑問を持った場合について。

① 答弁では、「疑問を持ったというわけではありませんが、ここ数年各校において見直しが急速に進んでいる。」とのことですが、誰も疑問を持たないのに、なぜ校則の見直しが急速に進んでいると思われているのでしょうか。教員も含め本当に誰も何も疑問を持っていないのでしょうか。疑問がないのに見直すというのはどういう事でしょうか。伊丹市内ではブラック校則に関しては全く関係がないと受け止められているのでしょうか。お伺いいたします。

最近PTAや地域の方、生徒会等様々な方が校則の見直しに関して、参画されていることは生徒の主体性を養う機会にもなるので当然の事ですが、実行されていることは大変評価されることだと思います。

6)「学校教育において、社会規範の遵守について適切な指導を行う事は極めて重要であり、教育的意義を有していると考えている。憲法に定める「基本的人権の尊重」の遵守、生徒が校則見直しの過程で参画することにより子ども権利条約の定める「意見を表す権利」が守られている。子どもの人権を守るという基本原則に立った教育活動を継続していく」との答弁ですが、

① 現状の校則が子どもの基本的人権を侵している面があるのではないかという事が、今日問題になっているのではありませんか。様々な細かいところまで決まっている校則を守らせることに時間を費やす、朝のあいさつ時に叱責する。このようなことは子どもの基本的人権を認めているのでしょうか。

本来子どもの権利が守られているなら、もっと早くにこのようなことに取り組むことができたのではないでしょうか。例えば、男女共同参画施策での2018年度事業内容の市民オンブード報告には、中学校において、「冬場にコートやタイツの着用を原則禁じていることに対して、子どもたちの健康上害があると指摘され、体を冷やさない様に着用を認めるべきだ」と早くに言われています。子どもたちが寒いのを我慢して健康が危ぶまれる状況が、子どもの人権を認めているというのでしょうか。中にはタイツやレギンスの着用を認めている学校もあります。男女共同参画やジェンダーの観点から、特に女性の健康問題をきちんと考えるべきではないでしょうか。同時に生徒も健康被害についてしっかりと知ることが必要です。

日本弁護士連合会やマスコミ等様々なところから、ブラック校則としての声がやっと上がってきたことで、文科省も校則の見直しを進めているのではありませんか。その間に多くの生徒や教員の方々が様々な形で犠牲を払ってきたのかもしれません。もっと早くに「子どもたちの人権」への認識がきちんとあれば、子どもたちの声や保護者、地域の声をきちんと聞いていただき校則の見直しを進めることもできたのではないかと思います。

各学校に行かせていただくと校訓が目に入りましたが、「自治」の言葉を挙げておられるところが多かったのですが、そのことを根付かせるためには、やはり、憲法の精神、子どもの権利を、周りの大人も子どももしっかりと認識することで、自分の意見を言えること、話し合う力をつけることができるのではないでしょうか。一方的に守らせるだけでは受け身の考えが身についてしまうのではありませんか。

② ホームページへの掲載に対してですが、答弁では、学校に関しての生徒・保護者との間に共通認識を持つことは重要だといわれていますが、共通の情報が見やすくされていないと共通認識を持つことは出来ませんので、このことに関しては指導助言をしていただけたらと思います。

今各学校での校則見直しでの参画を経験する中で、人権に対しての認識もより深められるかと期待いたします。「各学校において適切な校則の設定や運用がなされるように、引き続き、情報提供や指導助言を行っていく。」とされていますから、子どもたちの「基本的人権」を市内の学校でしっかりと守れるよう指導助言をしていただけますことを要望いたします。

「様々な関係機関や団体の会議や研修などで説明を行い、生活に困っている人が窓口へつながるよう努めている。」ということですが、生活に困っている人が自ら安心して窓口へ相談に行けることが本来必要ではありませんか。

受けなくては生活できない方が、「受けたくない」といわれているのが多くの現状です。伊丹市も、そこのところに目を向けていただきたいと思います。

なぜそのように申請を躊躇されるのかということですが、長年、生活保護へのバッシングが行われていることに大きな原因があると思います。国会議員からも行われ、最近は有名な俳優さんもユーチューブで8月7日に大変ひどい差別発言を行いました。すぐに批判の声が広がり、その後謝罪されていますが、全くひどい話だと思います。

その様なことが、メディアを通じて「保護を受けて楽をしている」などの間違ったイメージがより広がっているのではないでしょうか。身近な人のなかにも、生活保護を受けることを「生活保護に陥る」という言葉などを使われる方もおられますので、受給者もそのような言葉を聞いて、つらい思いをされています。一般の方も、保護を受けることは恥ずかしいことだと思われ、絶対に周りの人に知られたくないと多くの方は言われています。

ですから申請に至るまではなかなかです。

「生活が苦しいからどうすればいいか」などと、近くの民生委員さん等に自分から相談することは大変難しいのです。このことについては伊丹市も十分に理解していただきたいと思います。相談も中々できない間に、生活に行き詰まり、その結果自殺をしてしまうという方も増えているのではないでしょうか。

市内でもこのような方を出さないためにも、生活に困ったときには、誰でもが安心して申請の相談に来られるようにすべきです。生活保護は憲法25条に書かれている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ための土台です。ですから、市民一人一人に「生活保護の申請は国民の権利です」の言葉をしっかりと理解してもらうことが必要です。厚生労働省のホームページにも、「ためらわずにご相談ください」と掲載されているのですから、そのことを伊丹市もしっかり市民に知らせなければならないと思います。誰もが安心して相談に行ける体制を作ることが必要です。そのために、札幌市のようにポスターやチラシなどを作り、広く市民の目に触れるように市内の公共施設などに置いていただくことを要望いたします。

2021年の日本でのジェンダーギャップ指数は、世界経済フォーラム(WEF)の発表で調査対象の世界156カ国で120位と発表されています。主要7カ国では、最下位となっています。このギャップ指数を埋めることは、女性の人権問題を守り、経済発展にとっても重要との立場から、この指数を発表されています。この問題を解決するためにも一番根本になっているのが、DV問題への理解ではないかと感じます。そのことから、女性の人権問題を正しく理解することにつながると思います。

市民向けのDV啓発講座も行われ、男性のDVに関しての理解が深まっているといわれていますので、男性からの相談もあるということですから、認識は少し高まっているかとは思いますが、より力を入れていただきたいと思います。

このことに力を入れることは、オンブード報告では、「事前対策であり予防対策」と言われています。ですから、その講座に特に男性の参加が増えることが必要だと思います。女性がDVとは何かを様々な手段で、改めて理解を深めたように、男性も同じように様々な手段でしっかりと理解することが大切ではないでしょうか。そのことによって、ジェンダー問題にも理解が深まるのではないかと思います。答弁されていますように、効果的な啓発方法を引き続き検討していただくように要望しておきます。

2021年3月議会一般質問

日本共産党議員団 ひさ村真知子

厚生労働省は、2019年度の「乳幼児等に係る医療費の助成についての調査」の結果を昨年公表しています。

医療費の助成はすべての都道府県市町村が実施しており、都道府県では47都道府県すべてが「通院、入院とも助成を行い、対象年齢は、就学前までが多く、18歳としているところも3県あります。」

市町村ではすべてが医療費に対する助成を行い対象年齢は「15歳、中学生まで」がもっとも多く、次に18歳未満までとなっていますが、北海道南富良野市では通院・入院とも「22歳未満」とされ、茨城県境町と奈良県山添町は通院・入院とも20歳未満とされているそうです。どちらも就学している学生を対象とされています。

大変多くの自治体での子ども医療費支援が実施されています。やはり地域の状況を見る中で、少子化が大きな問題となっていることもあり、子育てにお金がかかる若い人達への支援でもありますのでその実態を身近に見える自治体で行われていると思います。

また子どもの貧困の格差が問題にもなっています。お金の心配なしに安心して医者にかかれることは、子どもの命をしっかりと守ることに大きくつながります。当然このような支援は国の制度で行うべきであります。全国知事会や全国市長会は「少子化対策の抜本的強化」などを訴え、国が全国一律の子どもの医療費助成制度を作るよう再三提起をされています。

伊丹市の子どもの医療費助成制度については、他市から転居してこられた方々から時々お聞きします。「以前住んでいたところは子どもの医療費が無料だったのに、どうして伊丹は無料でないの?よく調べたてから転居を考えればよかったわ」といわれます。その様なときに何と答えればいいのか、気分が落ち込んでしまいます。全国的に各自治体が無料化に取り組んでいますから、皆さん疑問に思われるのでしょう。

兵庫県下でも41市町中、高校3年生18歳までの助成を12市町で行なわれています。また中学3年生まで通院・入院ともに無料としている自治体が36市・町に広がっています。その中で尼崎市・伊丹市・神戸市・豊岡市の4市だけが無料とはされていません。

ちょっと話は違いますが、「伊丹は市バスがあるし無料制度もあっていいねー」と他市の方からよくいわれますので、この時は内心うれしく思います。皆さん様々な制度について結構よくご存じなのだなーと感心します。医療費の無料化についても特に子育て中の方には大きな関心事です。住みよい伊丹市にするためにもせめて中学校3年生まで、ぜひ子ども医療費無料化を行っていただきたいと思いますので、数点お聞きいたします。

① 全国で広がっている子供の医療費無料化をすることは、子育て支援になると思いますが、どのような見解をお持ちか改めてお聞きいたします。

② 初めての子育てをする中で健康に関しての不安な問題は、毎日のようにいろいろ起こります。しかし今の子育て中の若い方は相談出来る方が側にいない状況が多いと思います。一人で問題を抱え大変不安になってしまいます。そういう時にはできるだけ早く専門家の意見を聞くため受診することが、不安を取り除き安心して子育てができることだと思います。

病気ならできるだけ早く受診することで病気が軽く治る可能性が高いのですし、親の子育ての不安を取り除くためにも、安心して受診できるという事は大きな役割があると思いますがどのようにお考えでしょうかお伺いいたします。

③ 伊丹市を含む県下4市だけが、医療費の無料化実施していませんが、今日までされてないのは、何故でしょうか。また今後も実施されないのか。お伺い致します。

① 障害者医療は、伊丹市として県に合わせるのでなく3級4級までの医療費支援の対象を拡大していただきたいと思います。

この問題もやはり他市から転居されてこられた方からお聞きしました。当然市内の対象者の方からもお聞きしていますが、「近隣の市は県の制度に上乗せを行い障害3,4級の人にも補助していていただいているのに、なぜ伊丹は窓口負担があるのか、他の市のようにしてほしい、転居したいわ」とも言われていました。このように言われるとほんと悲しくなります。

県の制度は、障害の程度が1級2級の身体障碍者、療育手帳Aの知的障碍者。精神障害1級に対して所得制限があり、通院1日600円、低所得者は400円を限度につき2回まで負担があります。入院も1割負担で限度額は2400円です。

伊丹は県制度に合わせていますが、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、猪名川町などは身体障害3や級4級までを助成対象とされています。所得制限についても世帯合算を行わないとされているところが多いです。障害をお持ちの方は医療にかかる機会が多いのですから、何とか近隣市と同じように伊丹市も上乗せを行い助成の対象を拡大すべきではないかと思いますが、見解をお聞きいたします。

生活保護申請時に扶養照会の問題が国会で取り上げられましたが、その中で厚生労働大臣は、申請の妨げになっている扶養照会について、「扶養照会は義務ではない」と答弁され、「扶養照会の運用の改善のための通知」が出されています。

伊丹での改善についてどうなのかお聞きしたいと思います。

生活保護は最後のセーフティネットと言われてきていますが、以前から生活保護対象者になるような収入の方が、利用していない世帯は8割にも上るといわれていますが、伊丹市民の方も生活が苦しいからと悩んだときに役所を頼りに生活保護の申請の相談に行こうとはなかなかなっていないのではないかと思います。

今日まで生活が苦しいといわれている方々に沢山お会いしてきました。「生活保護を考えたらどうですか」と進めても、高齢なのに「何とか仕事をして頑張る」といわれ、なかなか申請しようかとは言われません。

何日か話をするうちに、仕事で怪我をしたり、命にかかわるような病気で入院したりされたりする方も何人かおられました。

ある高齢の方は7万円の年金で生活されていましたが、「家賃を支払い税金を払い光熱費を払ってどうやって生活するのか」と聞きましたがやはり申請には至りませんでした。その方はどうしているのかといまだに心配です。

話の中でどなたも周りからどう見られるのかを大変気にされているところがありますし、「役所でいろいろ聞かれることや、何か言われるから行きたくない」とも言われます。しかし大変悩み苦しんでおられます。生活保護へのバッシングも影響しています。ですから申請しようとするときには、気持ちが落ち込むのだと思います。申請するという事は、このような周りの目に対して我慢しなければならないのです。その様なことがどんなにこころが折れてしまうかとかと思います。

ですから申請の相談に来るだけでも大変な決心がいるわけです。誰でも「自分の生活が苦しい」なんてそう簡単に相談できませんから、周りが気が付かない間に鬱になり自殺を考えることもあると思います。 「生活保護は権利です」といくら国の方で言われても、誰にも相談できないことなのに「扶養照会」があることが申請に足止めかかかってしまうようです。困った方に寄り添う気持ちで話を聞いていただきたいと思います。その為にも今回、国会でも問題になりました申請者の「親族への扶養照会」について考えていただきたいと思います。

厚生労働大臣は、「扶養照会は義務ではないと」明言し「扶養照会に関しての「改善」通知を今回出しています。申請者は、「親族と仲が悪い」と方、「親戚に生活保護を受けるなんて言ったら何を言われるかわからない」と不安に思われる方は、皆さん扶養照会はしてほしくないと言われます。この点が改善されるのは大変いいことだと思います。改善されれば、安心して申請されるようになると思います。

① 伊丹市での扶養照会についての現状と、今度どの様に改善されるのかお伺いいたします。

② 市内に親族が住んでいる場合は窓口に来るように言われることがありますが、このことは必要な事なのか。やはり申請の妨げになるのではないか、改善がされると思いますが、見解をお聞きいたします。

以上、伊丹での現状と改善についてお伺いいたします

次に

1、転居費用や公営住宅の共益費、修理費の取り扱いについて。

・初めに民間での家主側からの都合での転居を言われた場合家主から転居費用が出されますが、その費用の取り扱いについてお伺いいたします。生活保護受給者は現状では、すべて収入認定とされるため、生活に必要なものが購入できないことになってしまいます。新たに必要となる様々な物の購入を一般の人と同じように認めるべきではないかと思いますので、現状どの様にされているのかお伺いいたします。

① 生活に必要な物の購入や経費はどこまで認められるのか、についてですが。

少し細かくなりますが、今回の市営住宅玉田団地等からの転居では、

*電気製品を処分するためのリサイクル費用の支払いもありますが、それは認められるのでしょうか。

*転居を手伝ってくれた方へのお礼などは経費としてどうなのでしょう。

*古くなってしまったカーテンや家具の取り換え費用などはどうでしょうか。

*玉田団地はプロパンガスで新田中野などは都市ガスですので、ガスコンロを変えなければなりません。また電気製品を買い替え等する必要もあると思いますが、如何でしょうか。

伊丹市から出される転居費用(24万円)で、新しく生活するためには、先ほどのようなものの買い替えなどの費用は必要だと皆さん思われていますから、認められるのでしょうかお伺い致します。

次に

・住宅の修理費用の取り扱いについてお聞きいたします。

特に市営住宅では、市営住宅条例で入居者の費用負担義務(30条)が定められ、畳の表替え、破損ガラスの取り換え等住居の修繕費の負担は入居者の負担となっています。生活保護での生活費からは到底出せませんから、出していただけるのでしょうか。また民間の借家の場合などの修理費はいかがでしょうか。その取扱いはどうなのか合わせてお伺いいたします。

・共益費の負担について

次に共益費の負担についてですが、保護費の生活費から出すわけです。家賃は4万円で生活保護基準に合っていても、民間では3千円5千円などのところもありますから、共益費を支払うことによって最低限の生活の水準を保つことが出来なくなるかもしれません。千円2千円でも毎月ですから結構支払いは大変です。生活費からの出費が無理なら入居をあきらめなければなりませんので、共益費は家賃に上乗せと考えるべきではないでしょうか。見解を伺います。

・共益費の額が棟で違うのは納得できない

転居が始まっている市営新田中野住宅は1・2・3号棟の共益費がなぜか、1000円、1500円、2000円とみな違います。同じところにある市営住宅で高い共益費のところに入居された方は納得できないと思います。このような共益費は家賃に上乗せをしていただくか、せめて安い方の共益費に合わすように差額分の負担を考えていただきたいとおもいますが。このような状況についての見解は如何ですか。

2020年12月議会 一般質問

2020年12月8日

家賃が払えずにアパートからでなくてはならないなどの理由で路上生活を余儀なくされた人などが、多くなってきたような時期に、社会福祉施設として無料低額宿泊所が作られてきました。

伊丹市内にはそのような施設はありませんが大阪、尼崎市内にはあります。2000年ごろから無料低額宿泊所が急増し、同時に入所者に生活保護を受ける支援を行ったり、その保護費を施設側が何らかの経費の支払いをすれば、ほとんど手持ち金はなくなってしまう、という貧困ビジネス問題が起こりました。それを防ぐために、大阪府、埼玉県、さいたま市などは独自に貧困ビジネス規制条例等を制定しています。

伊丹市からも施設を利用していますので、その施設に生活支援課からの紹介で入所されている方々がおられます。なれ親しんだ伊丹市から大阪や尼崎市へ行き、親しい人からも離れなければならなかった方々は大変さみしい思い不安な気持ちではないかと思います。

ある方が相談に来られたのですが、その方は、現状住んでいるところから家族の病院費用の為マンションを売ることになったのでどうすればいいかという事でしたが、生活支援課で相談するよう紹介しました。出ていくための費用がなかったので相談されましたが、その時点で無料低額宿泊所を紹介され入所手続きを進めてられたようでした。その方は大阪の方へ行かれましたが、その後連絡ができていませんので、私には状況がわからないのですが、家の事や家族のことがどうなったのか気がかりです。

このように転居費用がない方は施設への入所をすすめているのが、伊丹の現状となっていると思います。

入所してもそこへ長くとどまらずに、伊丹へ帰り居宅生活ができるならば、一時的に入所してもらうのは仕方ないのかもしれません。しかしいったん入所すればなかなか伊丹へ帰れていない状況のようです。居宅での自立した生活ができるようになるには大変な時間がかかっているようです。

このような施設に長期に滞在することは、貧困ビジネスを助長していることになるのではないかと気にかかります。そのうえ施設の生活で、憲法25条で保障されている「健康で文化的な生活」が送れているのか。自分の趣味を活かしたり、友人との交流、地域との交流などは生きがいにつながりますが、そのような生活ができているのか大変疑問に思います。

また伊丹市の生活支援課の具体的支援でどの様に自立した生活が実現できるようになっているのか、また入居者は、その様な方針に沿ってどのような生活を行い、どのような体験をし、また本人はどの様に考えておられるのかは外からではまったくわかりませんので、少し細かくなりますがお伺いしたいと思います。

① 初めに「住んでいるところを出なければならない」と生活保護の申請や相談に来られて方にたいして、本人は居宅を望んでいても、入所を勧めるのは、どの様な基準で考えるのか。本人の意思についてはどの様に考えているのか。お伺いしておきます。

② 現状で無料低額宿泊所に入所している方々は、それぞれ何人で、また滞在日数は、最短、最長はどうでしょうか。

③ 施設の待遇や設備についてですが。

食事はどのような形で行われているのか、その内容はどうなのでしょうか。

また、毎日の生活をするうえで、居室は大変大事なものですが、国の方では居室の広さなど等の基準を決めているようです。家賃は、生活保護の基準を支払っていると思いますが、部屋の広さは家賃に見合っているのか、風呂トイレ、暖房や冷房等安心して生活できる状況となっているのでしょうか。お伺いいたします。

④ また生活するうえで生活保護費の使い方は生死を分けるのにつながりますが、施設での、家賃、食費その他の経費の支払い内容はどうなのか。手持ち金はどのくらいになるのかでしょうかお伺いいたします。

⑤ 入居が結構長いのではないかと思いますが、本来の目的は自立した居宅生活だと思いますが、入居されて居宅生活を望んだ方や居宅生活ができる人には、家を探すことや家を借りる資金などの必要経費の請求手続き等は、希望通り行っているのでしょうか。

⑥ 相談に訪れた方への説明をするときには、生活保護法第30条に沿っての説明もするべきではないかと思います。

保護の方法としては、生活扶助は居宅において行うものとすると初めに書かれています。第二項の但し書きの規定については、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならないとも書かれています。この条文に沿っての支援が本来の在り方であり、本人の希望に沿うように支援すべきと思いますが、そのような説明はされていないのではないかと思います。

ですから毎回懇切丁寧な説明を行いと言われますが、説明が長くなればなるほど、転居費用や手持ち金がなければ、支援課のすすめるままに動かなければならないとほとんどの方は思われると思います。

窓口に相談に行くだけでも皆さん切羽詰まり落ち込んでおられますから、自分の意見を言うことはあまりされないようです。

ですから相談の中で、本人の本音や希望を聞き出すことは結構難しいことだと思います。

最近改めて国の方でも、「生活保護は権利であり遠慮なく相談するように」とも示されました。ですから今後もコロナ禍の影響を受ける人や、非正規で低賃金の方、年金で生活できない高齢者の方なども、申請の相談に来られるかもしれません。

申請の権利を認めることは、生活保護法にそっての本人の希望をきちんと聞きくことや、住み慣れた伊丹で安心して生活を送る事を保障することであると思います。しかし無料低額宿泊所に入所をすすめられ入所される方もおられます。

入所されていた方から施設での暮らしの話を聞きましたら、「長くはいたくないところ」とお聞きしました。その様な思いをさせていいのかと大変気になるところです。申請の権利を認めることを考えますと、本人の意思をしっかりとくみ取りその意思を尊重することではないかと思います。生活が困難になった方への支援の在り方や、今後無料低額宿泊所をどのように利用されるのかが問われているのではないかと思います。人間らしい健康で文化的な生活ができるよう入居者の意見もきちんとお聞きして自立へつながるようにしていただければと思いますが、どの様にお考えかどお伺いいたします。答弁よろしくお願いいたします。

最近はこのような問題が多く報道さています。被害にあった子どもたちは一生そのことによって苦しめられてしまいます。幼い子女の子だけでなくも男の子も、そのような被害にあっているという事に本当に心が痛みます。

最近は学校等での児童生徒に対する問題も大きく報道されています。また地域などでも知らない人からの声掛けや露出行為・盗撮などが頻繁に起こっている状況となっています。伊丹での子どもたちが被害者にならないための対策が必要です。

様々な防止策が必要ですが、

① 初めに伊丹での実態などはどうなのでしょうか。お聞きいたします。

② 子どもへの性犯罪の容疑者は90%以上が知っている人だといわれています。

性的虐待を受けた子供たちは、被害にあっても声を上げにくいという問題があります。

理由としては、知っている人から、信頼している人から行われたことに対して、何が起こったのか自覚できないこと。また恥ずかしいから誰にも言わない、周りに心配を掛けたくないと思ったりして、事実を誰にも言わなかったりして、一人で問題を抱え大変苦しい状況となってしまい、時には自殺をしてしまう問題にもなってしまいます。

中には子どもの時の被害が大人になってから自覚し苦しんだという事もあります。警察に届け出たりしているのは氷山の一角と言われ実際にはもっと多くの被害があるようです。

ですから性犯罪をなくすためには、被害者は声を上げることが必要と思います。その事も周りの理解などがあってできると思います。子どもたちの一生にかかわることですから、伊丹市としても十分に対策を考えて今なくてはならないと思います。

一つは子どもたちが声を上げやすい環境を作らなくてはならないと思いますが、どの様にお考えでしょうか。

③ また、自分の体が大切だという認識をしっかり持つための教育が必要だと思います。

自分の体を勝手に触られたり、強制性交をされたりする場合もあるのですから、その様な知識があってこそ、そのようなことが、どれだけ危険なことかを自覚することができるのではないでしょうか。

また問題が起こった場合に病院に行くことや警察に知らせること等の対応の仕方に関してもしっかりと知っておく必要があると思います。

今後、より十分に学び身に付けることが子どもたちの人生を守るためにも必要だと思いますが、いかがでしょうか。

④ このような問題に関して保護者の方や地域の方々また学校での教員の中でも認識をもってもらうことも大いに必要だと思いますがどのようにお考えでしょうか。お伺いたします。

2.子どもたちへのセクハラ・わいせつ行為をなくすために

実態についての答弁では、今年4月から11月の8か月間に警察で分かっているのが17件とお聞きしました。付きまとい、露出、わいせつ、盗撮などが、1か月に2件は起きているわけです。

届けがない分はもっとあるのではないかと思います。

相談窓口の設置もされていますので広く地域にも周知していただきたいと思います。

教育委員会も教職員に対しての対策もされていますが、読売新聞の全国調査では、2019年度までの5年間にわいせつセクハラ行為で懲戒処分を受けた公立小中高校等の教員が1030人にもなっていると報道されていました。

このようなことが起こらないようにお願いしたいと思います。

しかし学校だけではこの問題を防ぐ事は難しいでしょう。地域での危険な場所や、気を付けること等、学校でも、地域、家庭やそして子ども自身の知識として必要ではないかと思います。

学校や家庭で安心して相談できる体制や、相談できる友達などいつでも助けを求められるように受け止める体制を作るように学校・地域とともに取り組みを進めなければならないと思います。

長野県では「子どもを性被害から守るための条例」を作っています。多くの方の意見を寄せて作られています。このような取り組みも必要だと思いますので、日ごろからこの問題での話し合えるような場が学校や地域で必要ではないかと思います。今後もより力を入れていただきたいと要望しておきます。

生活保護の目的は、憲法25条に定められているすべての国民に対しての権利、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国が保証することが定められています。

その理念に基づき生活保護法の運用がされていると解釈しますが、そのことは私たちの生存権にかかわる問題だと思います。

相談者に対しては、憲法25条や生活保護法をきちんと守って運用していただきたいと思います。

特に入所を決定する時十分に説明して本人の了解を得ていると答弁されていますが、先ほども言いましたが、本人の意向を十分に話すことが難しい面もありますが、住居を失う方や失っている相談者への説明の中で、生活保護法30条の説明を行ってはいないと思います。

30条では「生活保護は居宅において行うものとする。」となっています。しかし、居宅がいいか、施設がいいかなどは聞いてはませんし、いったん施設に入ってくださいと言われています。保護の決定には少し時間がかかっていますので、その間しばらく入所するのは仕方ないと思いますが、先ほどの答弁では23人の方が入所されていますが、最も長い方が8年5か月です。内訳をお聞きしました。

長い方は1年が3人、2年が1人、3年が2人、4年、5年の方がそれぞれ3人づつ7年が2人、8年が2人でした。他は1年未満の方ですが。

このように長く入所しているのは、この施設が終の棲家となっているのでしょうか。一時的に入所されているとは思えない状況ではありませんか。本人の希望で継続しているといわれていますが、先ほども言いましたが、居宅での生活保護の原則はどの様にとらえておられるのでしょうか。

生活保護法の30条第2項には「被保護者の意に反して入所を強制することができると解釈してはならない。」となっています。このことから思いますが、住宅を出なければならない場合の相談で、その方が居宅生活を望む方には当然敷金、仲介手数料など費用の給付が認められるのではありませんか。相談に来られて方はそのようなことは知らずに支援課を頼って相談に来られているのですから、きちんとした対応をすべきではありませんか。

またケース診断会議で居卓生活ができるか同課の基準を判断するといわれていますが、金銭管理、炊事、洗濯、コミュニケーションが、居宅生活している人でも苦手な人はいますし、本人にそのような質問をされているのは見たことないのですが、保護を受けていなくてもできない人はいます。

またそのことが施設入所していたらいつになれば完璧にできるのでしょうか。

何年も入所している方がたくさんおられます。逆に地域との交流もなしに何年も閉ざされた生活をしている方が自立など余計できなくなるのではありませんか。伊丹で生活できるよう入所者の立場に寄り添った対応をきちんとすべきではありませんか。

生活保護での住宅費に見合うところが見つけにくくなっていますので、市営住宅の空き部屋や市内の空き家などの活用も考えるべきではないかと思います。

施設での費用内容を私もお聞きしましたが、手元に3万円7万円が残るとは聞いていないのですが。

その方の話では、家賃4万5千円、朝夕は500円のお弁当で1万5千円、施設全体での介護費用1万5千円(なんの費用かよくわかりません)なのでそれを支払い光熱費は自分で払うので、8万ほどは支払うといわれていました。

年金のある月は年金が入るまでの月初めは保護費では足らないので、施設側に足らない分は後払いでしばらくは借金をしているという事が繰り返されていると聞いています。

入所している人はほとんどその様だといわれていましたが、他の施設の方は自炊を当番制でしている、施設内の掃除も当番でしている、手元に残るお金は2万円程で、昼ご飯はないので自分で外で食べたりしているが大変な生活だといわれています。

十分に食べることもできない、このような生活が健康で文化的な生活と言えるのでしょうか。このような費用の支払いに関しては、きちんと支払いの内訳や領収書など本人が内容のわかるのも受け取れてないようですが、このような施設の運用は、やはり貧困ビジネスにつながっているのではありませんか。

以前の答弁では「貧困ビジネスによって搾取されてはならない」と言われていますが、このような状況は搾取そのものだと私は感じます。支援課では、施設の管理は良好だと思われている様ですが、きちんと実態を入所者からも聞き改善を申し入れることは必要ではないでしょうか。様々な点での要望としますが、無料低額宿泊所は一時的な利用として保護の手続が決定したならできるだけ早く、転居支援を行うべきです。以上要望といたしますのでよろしくお願いします。

2020年9月議会報告

日本共産党伊丹市議会議員団

(コロナ関連)

○医療機関、福祉施設での簡易陰圧テントや除菌装置、マスク、消毒液の購入。

○感染症対応従事者への慰労金の支給…市立伊丹病院、休日応急診療所など。

○市バスへの抗菌・抗ウイルス対策

(その他)

○新庁舎整備事業において詳細設計や市民団体との協議の結果、「低層棟の基礎免震化」や「障がい者対応の充実」などの設計変更を行う。約5億円。

○認定こども園(南西部こども園)整備事業

○防災のIT化…無料通信アプリLINE(ライン)を活用し、迅速な避難支援等を行う。

○季節性インフルエンザ予防接種…65歳以上無料化(通常自己負担は1,500円)

阪神間では伊丹市のみ。

●第6次伊丹市総合計画基本構想及び基本計画

●伊丹市立児童会館の指定管理者の指定…シダックス大新東ヒューマンサービス(株)に。

(会派名の下線部分は討論をした会派)

○国に対し「再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を求める意見書」の提出を求める請願(日本国民救援会伊丹支部/紹介議員―日本共産党議員団)

(結果) 賛成(9人)…日本共産党議員団(討論内容はこちら)、フォーラム伊丹、小西議員

反対(17人)…新政会、公明党、創政会、斎藤議員

退席(1人)…高塚議員

○幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済措置を求める請願(学校法人兵庫朝鮮学園、伊丹朝鮮初級学校/紹介議員―日本共産党、フォーラム伊丹、公明党、小西議員)

(結果) 賛成(15人)…日本共産党議員団(討論内容はこちら)、フォーラム伊丹、公明党、小西議員

反対(12人)…新政会、創政会、斎藤議員

○一般会計決算…認定に同意できない(ひさ村議員討論 討論内容はこちら)

○病院、水道、工業用水道、下水道のそれぞれの決算に認定できない(消費税転嫁)(上原議員討論 討論内容はこちら)

2020年9月18日

日本共産党議員団 久村真知子

ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問をいたします。

総務省の労働力調査で、派遣労働者が7月前年同月から16万人も減少していると発表されています。派遣契約の更新と重なる6月の時期に、様々な理由で雇い止めが行われるのではないかと、言われていましたが、その状況が現実に起こったわけです。そのような状況にあわれた方は、とたんに生活ができなくなり、生活保護に頼らざるを得ない方もおられると思います。このような状況の中で、伊丹での生活保護申請者状況はいかがでしょうかお伺いいたします。

「体調の加減で働けない、高齢で年金では生活できない。頼れる人もいない、」等生活に苦しい状況の方の相談を時々受けますが、生活保護を受けた方がいいね。と勧めると、高齢の方でも「生活保護は嫌だ」と言われ、なんとか働きたいといわれます。

しかし高齢の方が、生活できる給料をもらえるようなところはほぼありませんし、70歳で雇止めですと宣告される状況です。それに怪我をする可能性も高まります。また病気になったらどうするのかといつも心配になります。短時間で、少ない給料でも生きがいのために働きたいと思うなら、保護を受けていてもきちんと収入額を届ければ働けるのですから、そのような手続きを知っていただいておればと、いつも思います。家賃が払えずにアパートを追い出され、ホームレスにならざる得なくなる状況の方もおられますが、そのようなことになる前に生活保護の申請をされれば安心できるのにと思いますが、中々申請するのには勇気がいるようです。

以前に、市内には多くのホームレスの方がおられました。様々なかたと話をしました。ある方々は、公園など占領しておられる状況なのですが、そのような状況になっていても、「何とかする」と素直には役所に行くことには返事をもらえない方も多くおられました。何度も話をする中で生活保護の申請にたどり着くこともできるようになりました。支援課の職員さんの協力も得ることができるようになり多くの方がアパートなどに入居することができました。しかしそれ以外の方々も生活保護の話をしてもやはり受けたくないといわれる方もおられました。

それほどまでに何故生活保護の申請を皆さんは、嫌がられるのでしょうか。生活保護に対しての偏見があるのは確かですから、身近な方やからみて自分がどのように判断されるのかを大変気にされるからだと思います。高齢の方で年金も少なく、そのうえ体調の心配な人もおられます。ほっておくことは孤立死につながってしまうと思いますので、どの様に生活するのかを何度も話し合い、やっと申請に行かれる状況です。

この様に生活保護を受けることをためらわれる原因がどこにあると思われるでしょうか。お伺いいたします。

・今後生活保護の必要な方が増えるのではないか

多くの方が、非正規での働き方が続き、国民年金では全く生活費が足らないと言われる高齢者の方も多いです。このような状況では、今後生活苦の人が増えると思いますが、所得の低い方で生活保護の対象になる年収の方が、実際には申請に来ていないという方はどの程度おられるのでしょうか。今後その様な方が生活保護の申請に来られるのではないでしょうか、どのくらい申請される方が増えるとお考えでしょうか、ご見解をお伺いいたします。

・窓口対応に関して

以前は、「どうせ申請に行っても無理でしょう」と言われる方も結構おられました。また「行ってもいろいろ言われ断られた」という方も何人かお聞きしました。水際作戦と言われ中々申請できない時期がありましたがありました。このような話が広がり申請に行きにくいのかとも思いますが、必要な方が生活保護の申請をあきらめたり、遠慮されてしまう事を、ほっておけばまた以前のようにホームレスの人が増えたり、自殺者も増えてしまうのではないでしょうか。最近の窓口の対応はどうなのでしょうか。お伺い致します。

コロナ禍のなかで、生活苦であっても、申請をためらっているようなことがあれば困ったことになってしまいます。

このようなことに対して、国の方でも生活保護制度に対しての見解が今回改めて出されました。厚生労働省からコロナ禍の中で「生活を支えるための支援のご案内」のリーフレットが4月に出されています。その支援制度の中に生活保護制度に対しての紹介があります。そこの書かれている文言は「生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。また生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体にまでご相談ください」と、案内されています。大変大事なことがかかれていると思います。

その文言の「生活保護申請は国民の権利」について、皆さんに正しく理解してもらうことが必要だと思います。このことが皆さんにきちんと浸透すれば、今までのような生活保護に対しての誤解や偏見がなくなると思います。生活保護受給者に対してのバッシングもなくなるでしょう。貴重な文言だと思います。生活支援課の窓口には、相談者向けの生活保護のしおり」が置かれています。以前にはなかったものですが、大変参考になります。その中には、生活保護は、憲法25条に保障されていると、書かれています。相談に来られた皆さん方はそのように、理解されているとは思いますが、そのことが、国民の権利だとまでは、理解されていない人もおられるのではないかと思います。

ですから改めてこの文言はきちんと書き込むことが、大切なことだと思います。伊丹市の「しおり」に記載していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。

・「国民の権利であると」理解されることは、生活苦になるときちんと申請をすることや、受給者に対しての、バッシングや偏見などもなくなると思いますので、すべての方に十分に理解されることが必要と思います。そのためにはどのような方法があるのでしょうか。広報などでも理解されるように掲載する事もできると思います。その他の方法等も必要かと思いますがいかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

現状でも相談者に対しての対応や受給者への訪問など大変時間がかかる仕事だと思います、今後非正規の方や、国民年金の高齢者の方など、相談者が増えるかもしれませんので、対応に追われる職員がゆとりをもって仕事ができるようにするためには、職員の増員が必要だと思いますが、どの様にお考えでしょうか。お伺いいたします。

生活保護の運用に関してはきちんとしていくことは大変大事なことだと思います。又申請者の意見・気持ちを尊重しながらどの様な生活を保障するかが必要です。

・一つには制度の内容について十分理解されてない方もおられるようです。例えば収入認定に関してですが、高校生などのアルバイトは学業の為なら収入認定しない事などを、対象者さえ知らない方がおられるのではありませんか、十分に理解されていないと思います。学力を付けることは大変大事なことです。アルバイトまでして、頑張って高校に行こうとしているのですから、励ますことが必要です。そのためには学業の為ならアルバイトは認められること、親にも本人にもきちんと周知すべきです。

また近いうちに生活保護から自立を目指している方も、アルバイト代の収入認定はしないと思います。今回コロナ問題での特定定額給付金も多くの方が、「どうせ収入認定されるから、もらっても一緒でしょう。」と何人かが言われていましたが、正しい情報がなかなか行き渡っていないことがわかります。

様々な運用の情報を正しく伝えていただくことは、本人の一生を左右する大変大事な事であります。目標が達成できるよう応援していただきたいと思いますので、正確に伝わっているのか進学をあきらめたり、結局自立できないなどになれば、生活保護の目的からも外れ、お互い大変不幸なことになってしまいます。

10月からまた保護費が引き下げられるようですので、より生活が苦しくなってしまいますので、少しの収入でも働きたいと思われる方にも収入認定の内容などもきちんとわかるように知らせていただきたいと思います。皆さんがこのようなことを正しく理解されることは、生活保護への偏見をなくすことにもつながることですし、生きがいを持って生活することにもつながると思いますので、きちんとした運用ができるよう周知をお願いしたいと思います。・またこのような問題等で誤解からの、トラブルとなっていないのでしょうか。お伺いいたします。

生活保護は国民の権利としての正しい理解を市民の皆さんが理解され、また伊丹市としてもそのことを尊重しながらの行政をおこなうならば、生活保護の申請をしやすいように、申請書や調査書類を窓口に置かれてもいいのではありませんか。

伊丹市では相談に行った場合、面談室で、先に、生活状況等の聞き取りをされたのちに、申請紹や調査用紙をいただき、その場で書くか、持って帰って記入して再度提出にきています。書くことがたくさんあり、大変時間がかかりますので、持って帰りゆっくりかけるようになったこのことは、高齢者や、体調不良の方は大変助かります。次回に記入した調査票を持っていき、改めて、面談していることが多いのではないかと思います。

面談をされるときに、様々なプライベートなことを聞き取りされますが、その中で感情の行き違いがあったりして、もう行きたくないといわれた方も何人かおられました。受けないと生活できないのに行きたくないという人を説得するのも大変です。

その様なことをなくすためにも、本人の「申請したい」という意思を確認すれば、申請書や調査書類を先に窓口でお渡しいただいき、書いた書類を持参してから聞き取り等の話をするという方法がいいのではないかと思います。書類を書くのは時間がかかり、一苦労ですし。先に必要書類を書いて面接時にもっていけば時間の節約にも大いに役立ちますし、本人の生活保護に対しての理解も深まります。その上申請者が、生活歴などで特にプライベートな事等あまり直接話したくないことに対して、書類に書いてあれば確認することで済みますから、スムーズに調査できると思いますので、窓口に申請書、調査書類を置いていただきたいと思いますがいかがでしょうか。ご見解をお伺いいたします。

① 伊丹市の申請数はあまり増えてはいないという事ですが、今年3月から8月で137件もあります。コロナウイルスの影響は8件という事です。今後申請を考えておられるかもしれないと思います。申請をためらってるならその原因も何らかの方法でつかんでいただきたいとは思います。

生活苦、貧困問題は様々なところに影響が出るのですから、伊丹の安心安全を考えるなら、皆さんが生活苦にならないことは重要だと思います。そのためにも、生活保護にたいして偏見を持たないような工夫は、ぜひ今後考えていただきたいと思います。

② 運用に関しては、就労収入の未申告があれば、その分返還しなければならないのですが、学校の費用に充ててしまっていたら、返還を求めるのは重大な問題だと思います。学生を応援するためにもそのようなトラブルがないように十分理解してもらえるように対策をとっていただきたいと思います。

③ 申請書類については、希望があれば窓口で渡しているという事ですから、そのように求める人にはぜひ渡していただきたいと思います。

しかし一方答弁では、生活保護の決まり、義務の話をし、十分に理解して申請してほしいともいわれています。申請する前にそのようなことをどうしても行わなければならないことでしょうか。それでは何のための、申請書・調査書類でしょうか。

生活保護決定するには、申請し、調査書類を提出し、その後それをもとに審査を2週間から1か月かけてされ、その結果決定されるのですから、書類には必要な事すべて書かれていますし。審査が通るかどうかもわからないのに、申請することにそのような条件を付けることはおかしいのではありませんか。

必要な事は、まずはその方が生活困窮者であるかどうかが一番の問題ですから、調査書類にそのことは書かれていますから、事前の決まり事、義務の問題が必要だとは思え枚です。いろいろ悩みやっと、勇気を出して申請に来られていると私は思います。その様な方に受給ができるかどうかわからない状況時に様々説明するのは、以前行われていた水際作戦の一種でではないかとも受け取れます。

「安心して生活できるよう支援をします」との決定が出れば、決まり事や義務に対しての説明をされれば皆さん安心して耳をかたむけられると思います。まずは、申請者に寄り添って、生活の安定をしっかりと保障することを忘れないでいただきたいと思います。しおりに書かれています憲法25条は、守られるのは市民であり、その市民をしっかりと守るのは役所の役割だと思いますので、そのことを解釈しやすいように、厚生労働省の文言を一枚しおりに挟んでいただきたいとお願いしておきます。

その「権利」を保障するためには、生活に困った人が誰でも申請できるように、窓口に書類を置いていただきたいと思います。それを記入できる内容は記入してから、改めて申請の面談に訪れるという段取りにしていただきましたら、生活保護への正しい理解が広まっていくと思いますので、要望しておきます。

3月4日の上原秀樹議員 代表質問の予定

2020年2月28日

伊丹市議会議員 上原 秀樹

1.市長の情勢認識と対応について

1)消費税増税の影響と国民の暮らしについて

2)安倍政権による「全世代型社会保障改革」について

3)核兵器禁止条約の批准を、市民あげて国に求めよう

2.市立伊丹病院と近畿中央病院の統合再編について

1)回復期病床をどうするか

伊丹市として具体的にどのようにして病院を誘致しようとお考えなのか、改めてお聞きする。

2)市内南部、尼崎市北部からの交通アクセスについて

近畿中央病院に通院・入院されている人からの調査が必要だが、どう調査するのか。同病院の周辺住民への説明も必要と考えるが、見解を聞く。

3)医師会等との連携について

「保健医療分野」を独立させ、地域医療に関して具体的な計画として市民に示す必要があると考えるが、見解を聞く。

3.新型コロナウイルス対策について

4.子ども・子育て施策について

1)公立幼稚園の3歳児全員入園の状況と今後の公立幼稚園のあり方について

2)保育所3歳から5歳児の副食費に補助制度をつくることについて

5.公立学校における1年単位の変形労働時間制について

教育委員会の「変型制」に対する見解を改めてお聞きするとともに、伊丹市教育委員会として今後どのような方法で学校、教員の意向を調査されるのか、また兵庫県教育委員会の考え方についてもお聞きする。

6.伊丹市営住宅整備計画(案)について

1)市営住宅目標管理戸数を1,700戸と設定することについて

①将来の著しい困窮年収未満の世帯の収入基準はどうなっているのか。その基準が収入分位25%以下となっている理由は何か。

②安倍政権による「全世代型社会保障制度」での社会保障負担増、年金引下げ等の社会的要素は含んでいるのか。

2)長寿命化等改修計画について

①エレベーターの設置箇所を増やすことについて見解を聞く。

②改修内容に住宅の内装の改修もすべきではないか。

3)市営住宅の建て替えについて

10年間は建て替えしないとされているが、10年後の見通しをどう考えるのか。

7.マイナンバー制度について

1)現在のカード発行の体制について

市民の重要な個人情報を取り扱う職場で臨時職員任せには問題があるのではないか。

2)今後の対応について

政府のカード交付の予算拡大に対して、伊丹市としてはどのような体制をとられるのか。正規職員の配置はどうなるのか。

2019年12月議会 一般質問

2019年12月6日

日本共産党議員団 久村真知子

最近の生活保護受給者の状況についてお伺いいたします。

総務省統計局の高齢者人口統計では、2016年(平成28年)には33,461万人で過去最高となっていると発表されています。今後も増える予想となっています。高齢者が増える状況について様々な問題が指摘されていますが、生活面での経済的な心配が多くあるのではないでしょうか。

健康問題は病院に相談することが常識となっていますが、仕事ができない年齢が近づくと、生活をどうすればいいのかと多くの方が不安に思っている状況だと思います。60歳以上の方々と話をすれば多くの方が、今後どうやって生活していこうかと真剣に悩みを語られます。厚生年金の方は何とか切り詰めれば生活ができそうな話のようですが、手取り平均5万円での国民年金の方は、どうなっていくのか大変心配に思いますので、数点お聞きいたします。

① 伊丹での生活保護受給者の状況ですが、高齢者の生活保護受給者は、全体の生活保護受給者の占める割合はどうなのでしょうか。また若くても非正規で働く方々や、低賃金で生活が困窮している方々の相談などはいかがでしょうか。状況をお伺いいたします。

② また今後についてですが、高齢者がしばらくは増加する状況ならば、今まで以上の方が相談に訪れるのではないかと思われます。今後の相談状況に対してどのような見解をお持ちでしょうか。お伺いいたします。

③ ある方からお聞きしましたが、「昨年度の事ですが、市内でアパートを出なければならなくなり、何件も入居の相談に行ったが、高齢で一人暮らし、では断られてばかりだった。」ということでした。まだまだ高齢者の一人暮らしの方の入居や生活保護の方の入居に関してのイメージに問題があるのかもしれません。緊急連絡先がない。生活受給者の家賃滞納のトラブルや、孤独死で遺品整理などのトラブルなどに関して、市内での状況はどのように把握されておられますか。お伺いいたします。

④ このようなことを解決するために、家賃に関しては、平成18年3月31日付けで厚生労働省社会・救護局保護課長から「民間の住宅をお借りするための家賃滞納のトラブルを防ぐために、家主に直接、住宅扶助費を支払う、代理納付の制度を、生活保護法の特例に係る留意事項」として通知されています。

また「全国賃貸住宅経営者協会連合会」からも、家主さん向けに、生活保護受給者に安心した生活を送っていただくためのガイドブックを厚生労働省や国土交通省の協力、内閣府の後援で作成されておられます。

家賃滞納の心配に対しては、代理納付の手続きなどを紹介し、緊急連絡先がない方に対しては、緊急連絡代行サービスなどの紹介、また孤独死での遺品整理についてのサービスの利用をパンフレットで案内されており、家主さんに対して、生活保護受給者の住居の確保のために協力してほしいとパンフレットには書かれています。

「住まいの安全安心」を実現するためにも、またトラブルを防ぐための方法として示されているのですが、この内容をきちんと関係者が知っていただくことは大変大事なことだと思いますが、この内容を家主さんに知っていただくための方法を伊丹市としては、今日までどのようにされてこられたのでしょうか。現状では、市内の不動産関係者や、家主、また保護受給者自身や関係者には、どのくらいどのくらい知られているとお考えでしょうか。お伺いいたします。代理納付は公営住宅などはされているようですが、民間の賃貸住宅にはどの程度実施されていますか。お伺いいたします。

⑤生活保護受給者のDV対応に関して。

DVは生活保護受給者にも当然起こります。転居を決心したときに、転居費用が当然必要です。危険な状況なら当然転居費用が出るのではないかと考えますのでその点をお聞きしたいと思います。

あるDV被害者の方が、何年もかかりやっと家を出る覚悟をして、相談に訪れました。暴力を振るわれたときに警察にも届け、告訴するか聞かれましたが、家族の事を考え告訴はしませんでしたが、家を出る決意は固まり、転居費用を出してもらえると思い相談に支援課に来ましたが、転居費用は出してもらえませんでした。その日泊まるところもなく大変不安を抱えられていましたが、なんとか友人のところに一泊させてもらいましたが、このような対応の仕方は、ことはDV被害者の人権を守る立場に支援課が立っていないと思います。友人宅は、加害者も知っているところですので大変危ないと私は思いましたが緊急のため仕方ありませんでした。このような状況の方に、転居費用を認めないということは、全く危険なところに押し返してしまう危険性がありますし、たすけてもらえないという孤立感と、生活への不安がより一層高まりこころのバランスを崩しかねないことです。

様々な複雑な問題があるのかもしれませんが、暴力に傷ついている被害者に対して配慮が欠けた対応だと思います。被害者が安心できる対応が必要だと思います。幸い彼女は大変しっかりされていますので、前向きに生活されていますが、気の弱い方ならどうなってか大変心配です。

彼女の場合、身近に信頼でき、助けてくれる友人が身近にいたから、心細い事や悩みを相談できたために今は自立して頑張れているのではないかと思います。このような状況に関しての対応は、本人とよく話し合い様々な条件も本人が納得のいく方向で支援をしていただきたいと思います。DVに関しては、DV相談担当だけの仕事では解決できないことも多くあると思います。どの部署でも様々に関係してくるのではないでしょうか。その中でも生活支援課は、その方の生活をしっかりと保障するという大きな役割があります、窓口を訪れる方々の相談は、その人の命に係わることだと思います。私はそのように思いますので、今後はぜひ、本人の意見を最大限尊重しながらの支援を行っていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうかお伺いいたします。

⑥ リバースモーゲージ制度の今後について

今このような制度が民間でも宣伝していますので、ご存知の方が増えてきているのではないかと思いますが、要保護世帯向けで公的な支援としてこのような制度があることは、まだまだ市民の方はご存じないのではないでしょうか。特に持ち家はあるが生活が困窮しているという高齢者には大変喜ばれる制度ではないかと思います。

この制度に関して支援課でお聞きしましてもまだ詳しくは説明がもらえないような状況でしたが、持ち家のある方が仕事を退職された後は、厚生年金であっても、生活ができない不安を抱えておられます。まして国民年金の方は全く生活のめどがなく不安を抱えておられます。家があれば生活保護は受けられない、しかし高齢になり仕事も、もうできないという方に対しては、持ち家があってもこの制度が利用できるという方は、喜ばれるのではないでしょうか。

今後特に高齢者の方で家はあるが生活費がなく困っている方が増えると思いますので制度の内容もお知らせいただきたいと思います。現状では市民にこの制度は、どの程度知られているとお考えでしょうか。この制度の利用はどのような状況でしょうか。お伺いいたします。(伊丹ではまだ利用されている方はいないとお聞きしていますが)。

今日までは、家があれば生活保護は受けられないと一般的に思っておられます。住宅があるが生活困窮者や、高齢者の方でリバースモーゲージ制度に該当される方の相談に対しては、内容は少し複雑ですので、きちんと正しく知らせながら、生活支援課での対応をしていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。

(1) 初めに、学校法で禁止されている体罰はあってはならないことであるが、なぜ根絶できなかったのかに関してお伺いいたします。

体罰の根絶に対して2013年3月の定例議会で質問を行いましたが、その時は大阪市立での体罰による生徒の自殺問題がニュースで大きく取り上げられていました。そのような中で、教育長は、答弁の中で、「今後体罰がないようにしていく」と言われ、同時に「教育は人を幸せにするために行うものであり、被害者も加害者も不幸にする体罰は絶対にあってはならないと考えていると」言われました。私は大変頼もしく思っていました。他市では子どもの虐待や学校での体罰問題がまだまだ頻繁に起こっていますが、伊丹は大丈夫だろうと、教育長の言葉を信じておりました。しかし先日新聞に伊丹での体罰が載ってしまいました。このような事態がなぜ起こってしまったのでしょうか。個人の問題だけとして納めることはできないと思います。様々な理由があったとしても、教育長が言われますように、生徒、子どもに対しての体罰は絶対にやめるべきです。

教育長としては、学校での体罰はなくし起こらないようにするというあの時の決意はどうだったのでしょうか。当時も様々な研修を行ってきたことも報告されていました。「体罰禁止に関する教職員への指導の徹底強化について」「部活における体罰禁止の徹底について」の教育長通知を全学校園にだし、各学校長には、「体罰禁止に係る研修会を実施するように」という事なども行われていました。あれから、5年も6年たてばこのような大切な取り組みは忘れられてしまっていたのでしょうか。体罰禁止は言い続けないと学校内では徹底できないのでしょうか。せっかく体罰防止に関して様々なことをされてきたことが引き継がれていないのでしょうか。体罰がなぜなくならないのか大変疑問に思います。

①体罰は根絶するといわれている教育長の決意が変わらないのならば、「なぜこのような事態になってしまったのか、なぜ根絶できなかったのか」に関してきっちりと検証すべきだと思いますので、どのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。

*子どもたちの痛みは、目には見えない心の痛みとなり一生消えないかもしれません。子どもたちの成長での人格形成に関しての影響も大きくあると思います。このようなことを考えますと、体罰が子どもたちに与える影響については、取り返しがつかないことではではないかと心が痛みますが、どのようにお考えなのでしょうか。お伺いいたします。

*体罰をなくすには家庭や地域の協力の中で、認識の一致も大切な要素だと思いますが、その点は今日までどのようにされているのでしょうか。

*2013年以降も体罰のアンケートを行うとは言われていましたが、そのような調査はされているのでしょうか。今日までの体罰の状況は把握されているのか。取り組みはどうであったのか。お伺いいたします。

また今後このようなことが起こらないためには、どのような手立てが改めて必要とお考えなのかお伺いいたします。

(2) 次に子どもの権利条例を策定することに対しての見解をお伺いいたします。

今日まで何度か質問を行い、伊丹市でも「子どもの権利条例」の制定を求めてきましたが、体罰を起こさないようにするためにも、条例を制定し、条例内容を生徒も、大人も理解できるようにしていくべきと思います。そのことから「子どもの人権条約」に定められている子どもの人権とは何かなどを理解することができるのではないでしょうか。権利条約には児童に対するあらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、虐待からの保護についてなども定義されています。

このような内容は、すべての子ども達、また大人にもしっかり理解できるようにすべきと思います しかし国連の児童権利委員会からは、学校における体罰が法律によって禁止されていながら、学校における体罰の禁止は、効果的に実施されていない。家庭での体罰は法律によって完全に禁止されていない。等の勧告を行っています。このような内容につながる条約をすべての人々が関心を持ち、子どもたちにも理解できるようにすることは、体罰をなくすことに大きくつながることだと思います。

体罰からは何の教育もできないと思います。子どもたちの体も傷つき、心までも傷つくのではありませんか。今後も伊丹の家庭や教育からは体罰、暴力、いじめ、虐待が起こってはならないと思います。そのためにもぜひ子どもの権利条約の内容がよくわかるように、皆さんが深く理解できるようにすべきではないかと思います。そのためには、「子どもの権利条例」を伊丹でも制定していただくことが必要ではないかと思います。どのような見解をお持ちなのか、お伺いいたします。