2023年9月議会 2022年度決算に対する反対討論

2023年9月議会 2022年度決算に対する反対討論

2023年10月11日

日本共産党議員団 服部よしひろ

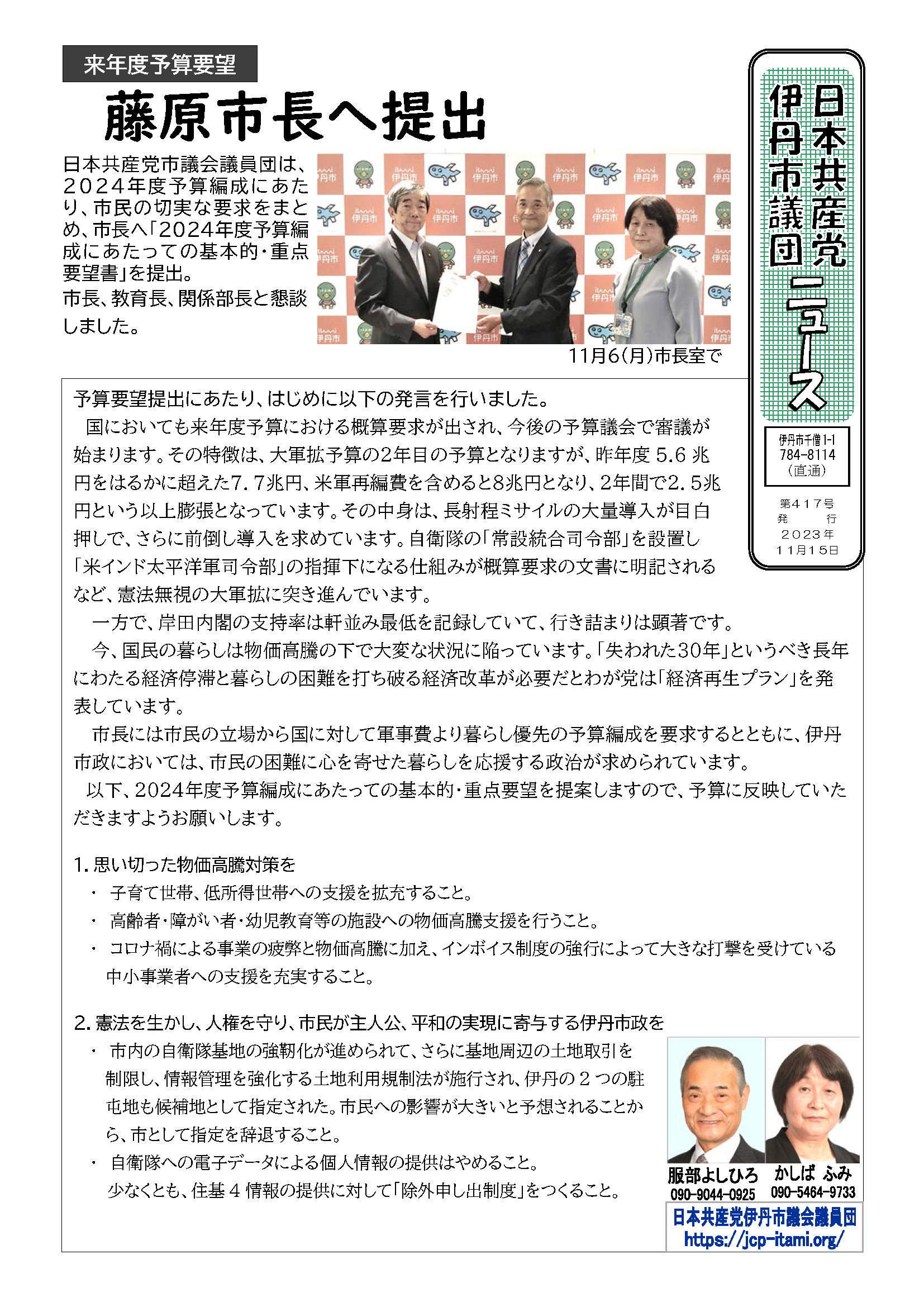

議長の発言許可を得ましたので、私は日本共産党市議会議員団を代表して、報告第8号「2022年度伊丹市一般会計歳入歳出決算の認定」に同意できない立場から討論をいたします。

2022年2月24日、ロシアがウクライナへの侵略戦争を開始し、現時点でも悲惨な戦闘が繰り広げられています。2022年度は世界が軍事対軍事の対立を激化させ、日本もその一方にくみする方向に大きく傾き、軍事費を突出する中、物価高騰がコロナ禍に追い打ちをかけ、国民の暮らしが大きく圧迫され、さらに生活苦は日々強まっています。

物価高騰に苦しむ市民の暮らしを守るための市の施策が特に重要だった年度でした。

市税では、昨年度比で約9億円増の324億円となりました。コロナ関連の軽減措置の終了や家屋の新増築による固定資産税の増加によるもので、市民全体の所得が回復したわけではなく、長引く物価高騰により実質賃金の低下で、市民生活はますます苦しくなっている状況です。

一方で、国の国庫支出金は、物価高騰への緊急支援や新型コロナ対応の臨時交付金増の一方で、子育て世帯臨時特別給付金の約32億円の減額、非課税世帯向け臨時特別給付金の8億円余りの減額で31億円もの減額となり、長引くコロナ禍で疲弊した市民の暮らしをさらに追い込む形となりました。

伊丹市の財政調整基金残高は、モーターボート会計からの10億円の繰り入れなどにより、23%増の約72億5千万円となりました。

このような中で、伊丹市には、国・県と連携するとともに、市独自の財源によって新型コロナウイルス感染から市民の健康と命を守り、コロナ禍で落ち込んだ営業を支援するとともに、物価高騰から市民の暮らしを守る対策が求められました。子どもの医療費完全無料化にはあと2億円、小中学校給食の無償化には8億円あれば可能との答弁もありました。

本会議や決算分科会等では指摘できなかったことも含め、以下、問題点を述べます。

第1に、国が施策として推進する「マイナンバーカードの利用促進施策」に対し、市民の個人情報の漏洩の危険に配慮することなく「マイナンバーカード交付円滑化事業」を実施したこと。その結果、マイナンバーの紐付け誤りによる利用者の個人情報を危険にさらす事態も発生するに至っていることです。あらためて、この機会に、マイナンバーカード取得推進とマイナポータルの推進による個人情報漏洩の危険から市民を守る立場に立ち返ること、また、国に対し、マイナンバーカードの廃止を求めるものです。

第2に、自衛隊への市民の適齢者名簿を電子データで提供することをやめようとしないことです。

代表質問でも述べましたが、自衛隊法施行令120条の「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときには、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な…資料の提供を求めることができる」としていますが、自衛隊法の立法者意思を確認できる、唯一の逐条解説書とされる「防衛法」自由国民社(1974年)によれば、「募集事務がスムーズに遂行されるよう、…募集に対する一般の反応、応募者数のだいたいの見通し、応募年齢層の概数などに関する報告及び県政統計等の資料の提供を求め…」と規定しています。ここには個人4情報の提供は規定がありません。市町村長の対応も規定がありません。したがって市町村長には「求め」に答える義務はありません。

このように適齢者名簿の提供が何らの法的根拠もなく行われているのは明らかであり、個人情報保護法第3条に反し、憲法13条の幸福追求権の侵害にもなりかねない重要な違反行為と言わざるを得ません。このことへの市の認識を問いましたが、従来通りの自衛隊の求めに従順に従い、市民の個人情報を守る立場に立とうとしていません。直ちに名簿提供を停止すべきです。

せめて、申し出により適用除外する制度を制定することをもとめます。

第3に、学力テストを毎年実施し、教員と児童生徒の負担を増加させていることです。

その目的は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握、分析し、教育施策の課題を検証、改善して、教育指導の充実や学習状況の改善に役立てるとされています。

しかし、全国学力テストは、国連・子どもの権利委員会が何度も日本政府に対して、極度に競争的制度とストレスフルな学校環境から子供を開放するよう勧告する一因となっているように、自治体が学校と子供を点数競争に巻き込み、教育をゆがめるものとなっています。学力テストの結果は学力の特定の一部分、教育活動の一側面でしかありません。したがって、毎年悉皆調査をする必要はなく、数年に一度の調査で十分児童生徒の学力や学習状況の傾向を見ることは可能です。

それを全国学力調査の平均値と比較しての数値を達成目標として、児童と教員を管理することが、「確かな学力、主体的・対話的で深い学び」に通じるのか、毎年繰り返し問い続けていますが、見直されることはありません。その一方で教員の長時間労働に拍車をかけており、働き方改革を推進しても心身の負担は増すばかりではありませんか。毎年行う学力テストの見直しを改めて求めておきます。

第4に、市営住宅の問題です。市営住宅は、低所得者などの住宅困窮世帯にとってはかけがえのない施設です。伊丹市が住まいの確保に責任を負わなければなりません。しかし、すでに築後50年以上経過した老朽市営住宅は、居住者の人権を損なう段階となっており、耐震化やエレベータ設置などにより部分的に居住性を改善しても限界に達しているといわざるを得ません。

わが党議員団は繰り返し、周辺自治体で進んでいる、老朽化した市営住宅の建て替えと修繕の実施を伊丹市に求めてきました。また、住人の要求であるエレベータ設置を求めてきました。

「住まいは人権」です。市営住宅の建て替えと、エレベータ設置を含む必要な修繕を実施することを決断されるよう、改めて求めておきます。

第5に、市内南部地域への大規模マンション開発や鴻池地域への大規模物流倉庫建設などが進められ、地域環境の激変を招き、関係住民の住環境を脅かす状況を引き起こしていることです。

決算委員会での質疑で、浮かび上がったように、地域住民と事業者の紛争解決に、市が定めている中高層建築物に関する指導要綱に基づく市長の調整が正しく機能していないことなどがこの状態を引き起こしているのではないでしょうか。

今日もこの時に、稲野町では次第に高度を増す高層マンションの陰で激しい騒音と振動に静かな日常を奪われ、さわやかな季節なのに窓を開けて外気を入れることもままならず、窓を閉めて騒音に耐えている周辺住民の皆さんが生活をされています。

長年住み続け慣れ親しんだ環境を壊さずに、地域の開発が行われるためには市民の意見要望が設計に組み入れられる仕組みを作らなければならないと思います。引き続き検討を求めます。

第6に、同和・人権政策についてです。

問題は、伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針を改定し、同和問題に関する市民の差別意識の解消のための教育、啓発を継続していることです。実態的な差別がほとんどない中で、差別意識を殊さら強調することは、同和問題の真の解決に逆行するものです。

同和問題に限らず、様々な人権課題が存在しています。市のアンケートでも、最も関心のある人権課題は、女性、高齢者、障害者、子どもが多数を占めており、それぞれに関する人権を保障するための施策は重要な課題となります。

様々な人権問題に対しては、憲法に規定されている、国をはじめとする公権力が補償すべき自由と人権とは何かなどについて、市民とともに学ぶ機会を持っていただき、多様な個人の尊厳が守られ、人権・民主主義が根付く伊丹市をつくるための学習・啓発をされることをもとめるものです。

次に、評価すべき点について述べます。

第1に、コロナ禍で疲弊した市民生活支援に国の「地方創生臨時交付金」約15億6千万円に約3億円の自主財源を上積みして支援策を実施したことです。

第2に、子どもの不登校対策に独自の予算措置を行い、小中学校に「不登校対策指導員」を配置し、個別指導を実施し、児童・生徒と教職員への支援を充実したことです。今年度は小学生への支援員配置が削減され、中学生への配置が廃止されていますが、直ちに復活させることを要望いたします。

第3に、子どもの医療費無料化を前進させ、所得制限付きで中学卒業までの医療費無料化を実現し、今年度では18歳入院まで所得制限なしの無料化を実現したことです。引き続き18歳までの通院費の無料化まで実現されることを要望します。

第4に、4月時点での待機児のゼロを5年間続けていることです。引き続き年度途中の待機児の解消を実現できるように努力を求めておきます。

次に、今まで述べたこと以外の来年度に向けた要望について述べます。

第1に、市職員の長時間労働の是正を図ることをもとめます。昨年度は伊丹ミュージアム創設に向けて職員の長時間労働が発生し、労働基準監督署の立ち入り調査を受けることになりましたが、市庁部局における長時間労働はまだ解消に至っていません。DXのみに解決策を求めるのでなく、必要な職員数を確保し、過重労働をなくし、市民に向き合える時間を増やすことをもとめます。

第2に教員・保育士の過重労働をなくすために、独自加配を行い、長時間労働の解消を図ることをもとめます。

第3に、生活保護を「生活保障」の観点から充実させることをもとめます。国民の権利として必要な人への受給の促進を図ること。そのために、直接市民の目に留まる大型ポスターなどを使用した積極的な広報を行うことをもとめます。

第4に、天神川堤防決壊事故を教訓にして、防災・災害予防への取り組み強化を図ることをもとめます。

第5に、統合新病院の建設が進み始めましたが、同時進行で進めるべき近畿中央病院跡地への代替病院の誘致が進展しません。

病院統合により、伊丹市内の公的病院のベッド数は800から600へ減少することは明らかで、3年後に統合新病院が完成すれば、ベッド数200床の代替病院が市内に必要になります。

日本共産党議員団は、新型コロナ禍を経て、兵庫県の地域医療構想の見直しを求めています。また、伊丹市南部は新たな大規模マンションの建設などにより人口が増加傾向にあり、学校とともに医療需要も増加傾向にあります。そういう中で、新病院の運用開始とセットで近畿中央病院跡地に代替病院を完成させ、医療空白を生まない対応をすることが必要です。

市長は地元住民の皆さんと近畿中央病院跡地への「回復期機能を有する民間医療機関の誘致に取り組む」と約束をされています。

周辺地域住民の皆さんのこの地域で安心できる医療を受けたい、という要求にこたえ、この約束を果たすよう強く求めるものです。

以上、このほか本会議、委員会等で要求しましたことを来年度予算に反映されますことを求めまして、報告第8号、令和4年度伊丹市一般会計歳入歳出決算の認定に同意できない立場からの討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いします。