2023年3月議会 代表質問

2023年3月1日

日本共産党議員団 上原秀樹

日本共産党議員団を代表して質問をします。私にとっては議会での最後の質問となります。誠意ある答弁をお願いします。

1 市長の情勢認識を問う

(1) 伊丹市にも影響が及ぶ「安全保障3文書」閣議決定について

市長は提案説明の中で「令和4年は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まったことで、世界中が衝撃を受けると同時に、社会経済構造が大きく変わり、混迷を極めた1年となりました。多くの尊い命が失われていることに深く憂慮し、強い憤りを覚えます。一日も早く穏やかな日々が訪れることを願ってやみません」と述べられました。同感です。ただ、軍事侵攻というより「侵略」です。

一方、ロシアによるウクライナ侵略を契機に、岸田文雄政権は5年間で43兆円もの大軍拡による「戦争する国づくり」に向かっていることには強い危機感を感じます。伊丹市には二つの陸上自衛隊駐屯地があり、多くの自衛官が居住されています。自衛隊が米軍と肩を並べて戦争する体制が取られようとしている中、伊丹市にとって人ごとではありません。

岸田内閣が閣議決定した「安全保障3文書」における最大の新たな踏み込みは、「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有ですが、これは歴代政府の憲法解釈に照らして憲法違反です。岸田首相は「3文書」が「専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にならない」としながら、「抑止力」を高めるとして、他国に脅威を与える敵基地攻撃能力保有に踏み出すのは全くの自己矛盾です。また、敵基地攻撃能力保有は、「日本を守る」ためのものではなく、世界のどこかで米国が行う戦争に、集団的自衛権を発動して、自衛隊が肩を並べてたたかうというのが正体です。すなわち、「日本を守る」どころか日本を全面戦争に巻き込むものとなります。これは国会の答弁でも、浜田防衛省が報復攻撃で日本に「大規模な被害が生ずる可能性がある」とされたことや、核攻撃被害も想定して自衛隊伊丹駐屯地や千僧駐屯地など全国300の自衛隊基地の地下化を進めているところから明白です。

そこでお聞きいたします。一番リアルな問題として、台湾有事において集団的自衛権の行使として敵基地攻撃を行うことで、伊丹市が、昨年伊丹駐屯地で訓練が行われたPAC3等の先制攻撃の最前線となるとともに、相手国からの報復攻撃の対象になる危険があることを、伊丹市民の安心・安全を守る責任がある市長として、どう認識されていますか。

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの5類引き下げと伊丹市民への影響について

市長は提案説明の中で「国では、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、季節性インフルエンザと同じ5類への引き下げを決定し、この難局の先を見据えた社会経済活動の再生に取り組もうとしています」とされました。

5類になると季節性インフルエンザなどと同じ扱いになり、行政の役割は国民や医療関係者への情報提供などに限定されるようになるとともに、感染者の全数把握も、5類化後は季節性インフルと同じように指定された医療機関での把握へと切り替えていく方向です。

しかし、第5類になると言っても、新型コロナウイルスの性質が変わるわけではありません。新型コロナの感染力は季節性インフルよりはるかに高く、後遺症の重さや死者数の多さも際立っています。季節性インフルの流行が冬季に現れやすいのに対し、新型コロナは2022年も季節を問わず3度も感染拡大の大波(6~8波)を記録し、高齢者を中心に1日当たりの死者数も最多更新が続きました。

岸田首相は、入院・外来の診療報酬の特例加算や病床確保料など、医療機関向けのさまざまな支援措置についても、段階的に見直すと表明。また、現在は医療費の患者負担分は感染症法や予算措置によって全額公費で賄われ、検査も、医師が必要と判断すれば全額公費負担ですが、5類化後はこうした公費支援を「期限を区切って継続する」とし、一定期間後に廃止する方針を明確にしました。

日本医療法人協会は1月20日付の意見書で、病床確保料などの支援が全て廃止されれば病床確保が難しくなると表明。公的支援が縮小すれば担い手が減ることは医療関係者の共通認識になっています。尾身茂・政府新型コロナウイルス感染症対策分科会会長も、1月27日の会見で、「5類にしたからといって感染がゼロになるわけではないし、多くの医療機関が自動的に参入するわけではない」と語っています。

結局5類化によって、医療費負担が増えれば医療にかかりにくくなるとともに、医療機関も担い手不足でひっ迫する可能性が出るということになります。5類化する前に、まず保健・医療体制の強化こそするべきと考えます。

そこでお聞きします。新型コロナウイルス感染症を5類とすることによる影響を、市民の命、くらしを守る立場にある市長はどのように認識されるのでしょうか。また、市立伊丹病院への影響はどうなるでしょうか。

また、党議員団が行ったアンケートでは、入院病床の確保、休業補償、有症者を置き去りにしない、PCR検査の充実が上位に上がっています。特に伊丹市においては、市長が提案説明で言及いただいた近畿中央病院跡地への医療機関誘致では、コロナ感染というかつてない感染症の拡大を教訓に、兵庫県に地域医療構想の見直しを求め、急性期病床も含めた医療機関の誘致を求めるものです。見解お聞きします。

(3) 2023年度の経済見通しと岸田政権の経済対策、伊丹市の対応について

市長は提案説明で、日本の実質GDP成長率の低下等、経済見通しに言及されました。日本は先進国と言われる国の中で経済成長が止まる唯一の国になっています。そこにはGDPの約6割を占める消費購買力が大きく落ち込んでいることにあると考えます。

厚生労働省が2月7日発表した2022年の毎月勤労統計調査(速報値)によりますと、実質賃金は、前年比0.9%減となりました。物価上昇に賃金の伸びが追い付かず、2年ぶりに前年を下回りました。長期的に見ても、実質賃金は2012年の404.6万円から2021年の384.4万円と、20年間で20万円も減少しています。賃金と経済の長期低迷の上に物価高騰が襲い掛かる、戦後かつてない深刻な事態となっています。

市長は日本の経済の、この「ゆがみ」の原因はどこにあるとお考えでしょうか。

私は、アベノミクスがもたらした「ゆがみ」があると思います。一つは、「異次元の金融緩和」の無残な失敗です。非正規雇用の拡大や消費税増税で消費や投資を冷え込ませながら金融を緩和しても、貨幣は実体経済に回らず、経済の好循環は実現しませんでした。二つは、構造的な貿易赤字です。本来円安ならば貿易収支には有利なはずが赤字となるのは、大企業が生産拠点を海外に移転したことにあります。その結果日本の製造業は「空洞化」してしまいました。三つは、「賃金が上がらない国」になっていることです。

物価高騰で国民の暮らしと中小企業の営業が困難に陥っている原因は、ロシアのウクライナ侵略などの外的要因だけに求められません。市長のお考えをお聞きします。

岸田政権の物価高騰から国民の暮らしを守る施策が大変不十分な中、市民の暮らしを守るための防波堤になることが伊丹市には求められます。

党議員団が行ったアンケートでは、国保税・介護保険料引き下げ、公共料金の軽減が上位を占めています。上下水道使用料の基本料金減免は大変喜ばれました。また、小規模事業者への賃料支援も助かったという声を聞いています。再度このような施策を行ってはどうでしょうか。

以上に対する見解をお聞きします。

2 子育て・若者支援について

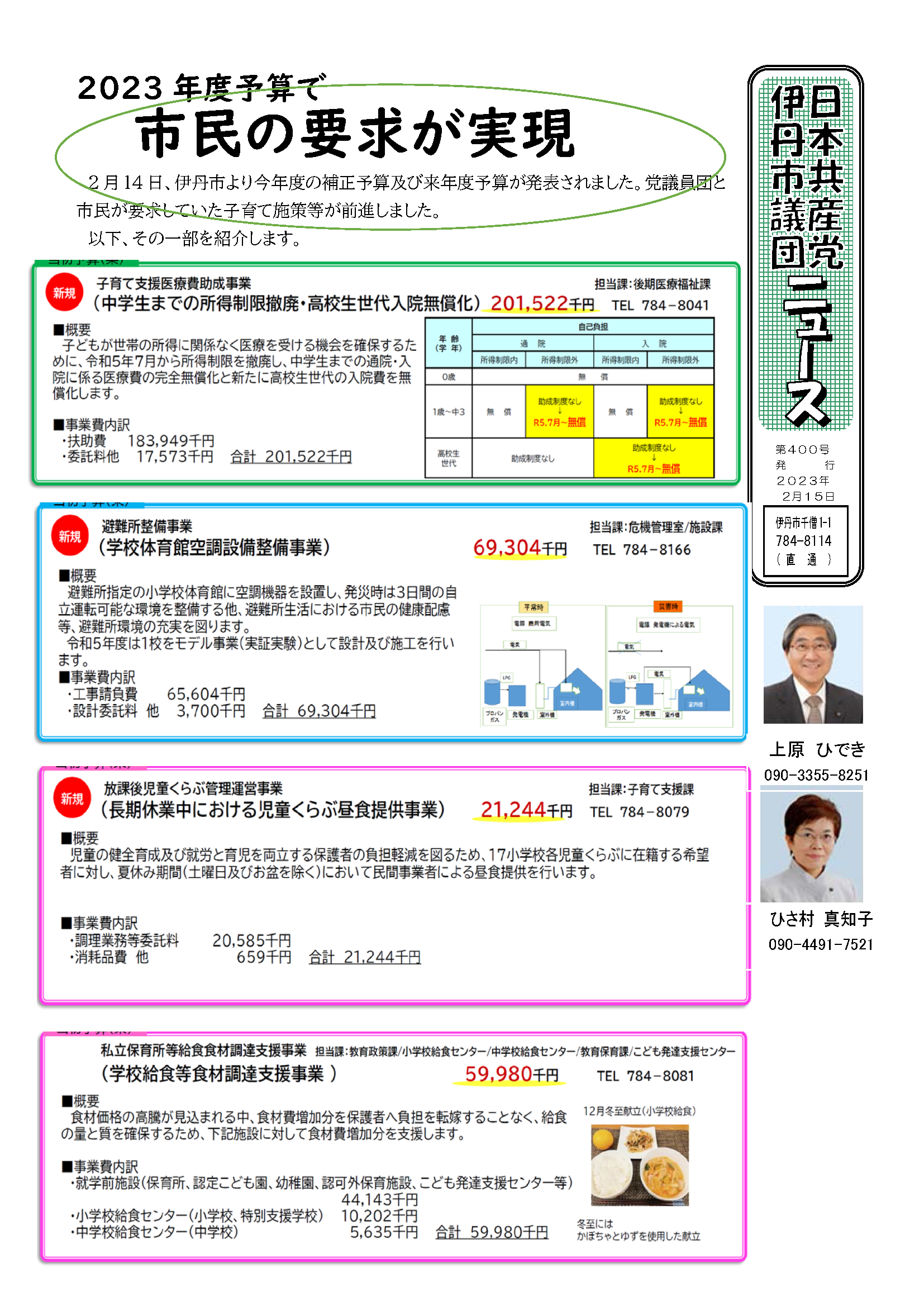

子ども施策において、医療費助成における所得制限撤廃と高校生世代の入院医療費無料化や保育料の軽減、児童くらぶでの昼食提供等の前進面は評価をするものです。医療費無料化ではさらに高校生世代の通院も含めた無料化を求めます。見解をお聞きします。

子どもたちはこの間、コロナ感染による休校や学級閉鎖、グループ行動の制限、学校行事の中止や延期、制限などのもとに置かれてきました。7人に1人の子どもが「貧困ライン」を下回る状況に加え、コロナ感染と物価高騰が、子どもや保護者の生活、仕事、家計、心身に大きな影響を与えています。

岸田政権のもとで、この4月には「こども家庭庁」が設置されますが、「子育て倍増予算」と言いながら、倍増されるのは軍事費だけ。掛け声ばかりで具体策は何も明らかにされていません。今まで国は子ども・子育ての予算を低水準のまま放置し続け、GDP比でOECD加盟国の平均以下のまま、高学費、多人数学級、劣悪な保育条件、子どもの貧困などが改善されないままとなっています。この政治を転換し、コロナ感染と物価高騰から子ども・子育て、若者支援を強めていくことが求められています。

党議員団のアンケートでは、子育て・若者世代では、トップが給食費無償化で、保育料軽減、保育所待機児童解消、医療費無料化とともに高等教育の無償化、給付型奨学金制度の創設、最低賃金引き上げ・時間短縮など働き方改革などが上位に上がっています。高等教育の無償化、すなわち高校授業料の無償化、大学・専門学校学費の半額、入学金の廃止、最低賃金引き上げ等は国・県で実現することを求めていただくことを求めておきます。

学校給食の無償化は市民の多くの要求となっています。議会において全会一致で国に対して学校給食の無償化を求めるとともに、教育長も国に対して無償化を求められました。全国的な無償化、もしくは負担軽減自治体は以前にも紹介したとおり、83.2%に広がっています。伊丹市もその一つに入っていますが、保護者の負担を軽減するに至っていません。多くの自治体が「臨時交付金」を活用しているようですが、この制度の延長を求めるとともに、独自の財源を含めて伊丹市でも無償化、最低でも負担軽減を改めて求めます。見解をお聞きします。

さらに、日本は子どもの権利の保障を怠ってきました。日本政府は、国連子どもの権利委員会から、子どもの権利の保障が不十分だという勧告を繰り返し受けています。伊丹市教育委員会は、昨年子どもの権利条約の子ども向けリーフレットを作成されました。長年にわたり要求してきたことがやっと実現されたことは評価します。問題はこれらを活用して子どもも保護者も教師も、子どもにはどんな権利が保障されているのか、学習とともに実践の中でより深い理解を広げていくことが必要です。今年度、作成されて配布されたとのことでしたが、各校ともかなりあやふやな印象がありました。本気になって取り組もうとされましたでしょうか。そして来年度はどのような取り組みを考えておられるのでしょうか。お聞きします。

また、給付型奨学金の創設、就学援助制度における対象と支給額の拡大も求めるものです。この点でもお考えをお聞きします。

3 安心できる介護保険制度…岸田政権による大改悪の意向について

介護保険制度は「社会で支える介護」をかかげて導入されましたが、実際には、要介護度に応じてサービス内容や支給額が制限されるなど、スタート当初から「保険あって介護なし」と言われてきました。さらに、自公政権による毎年の社会保障費削減のもと、5年ごとの法改正で、サービス取り上げや負担増の改悪が繰り返され、「介護保険だけで在宅生活を維持できない」状況はますます深刻化しています。給付削減の改悪は、利用者・家族を苦しめるとともに、国民の不信を高め、制度の存立基盤を危うくするだけです。

そして岸田政権は、今後介護保険制度をさらに改悪しようとしています。

厚労省の審議部会が2024年度の介護保険改定に向け、昨年12月に見直しに関する意見をまとめました。その内容は、①介護保険サービスの利用料2~3割負担の対象を拡大する②要介護1・2の訪問介護、通所介護を保険給付から外す③ケアプランの有料化④老健施設などの相部屋(多床室)の有料化⑤保険料の納付年齢の引き下げ⑥補足給付の資産要件に不動産を追加する⑦高所得者の保険料引き上げなど、負担増と給付削減の7項目があがっていました。しかし、短期間で13万7千筆の介護保険制度改悪中止を求める署名が、厚労省に提出され、今国会では一部結論が見送られました。厚労省は要介護1・2などについては4年先の2027年度改定に先送りするとし、2割負担の対象拡大は、来年度夏までに結論を出すとしています。

要介護1・2の方から訪問介護やデイサービスをはずしたら、介護を必要としている人も家族も苦難は増すばかりです。現役世代の介護離職は年間10万人にのぼると言われています。家族の介護で、重い負担を抱え自分の夢を諦めざるを得ないヤングケアラーも問題になってきているところです。

また、利用料が1割から2割に増えたら、利用者の半数以上が「利用を見直さざるを得ない」と言う調査報告があります。介護保険の度重なる制度改悪で、介護家族者がいないと在宅での生活はますます不可能になり、低所得の人ほどサービスが利用できない状況になるばかりです。

保険料の引き上げについても、介護給付費に連動して保険料が上昇し続ける仕組みのもとで、「年金が下げられた上に、これ以上の保険料値上げで生活できない」との声が出るとおり、高齢者の保険料負担はすでに限界に来ています。しかも来年度は介護保険財政安定化基金からの借り入れで、次期介護保険計画における保険料にその分が上乗せされることになります。つまるところ、介護保険に於ける国庫負担の割合を大幅に引き上げ、保険料割合を引き下げるなど、抜本的に見直す以外にないと考えます。

そこでお聞きします。

1つは、これら介護保険制度の改定をどのように受け止めておられるのか、また、国に対する要望・意見は上げておられるのでしょうか。

2つは、岸田政権は、先延ばしされますが、介護給付から要介護1,2を外す考えです。現在要支援1,2の人に対する「介護予防・生活支援サービス事業」は基本的に地域の支え合いとされており、その担い手が問題となっています。介護給付から外れるため介護報酬が引き下げられ、介護施設にとっても担い手にとっても、介護を受ける人にとってもマイナス面は大きいと考えます。要介護1,2まで拡大された場合の影響をどう予測されるのでしょうか。

3つは、利用料の負担増に関しても、負担が増すために介護控えが増えるのではないかと危惧するものです。現在要支援1,2、要介護1から5までの介護サービス利用状況で、支給限度額に対する平均利用率はどのようになっており、利用料が増えることによる影響をどう予測されるのでしょうか。

4 生活保護の問題について

生活保護費の基準額引き下げが2013~15年にかけて安倍晋三政権が段階的に強行されました。生活保護費のうち食費や光熱水費にあてる生活扶助の基準額を平均6・5%、世帯や地域によっては最大10%の引き下げです。これは総額約650億円という、過去最大規模の引き下げとなり、生活保護の利用世帯の約9割に深刻な影響を与えたとされます。

基準額引き下げは憲法25条に反すると取り消しを求め、全国29都道府県で裁判が起こされ、1000人近くが原告となっています。

これら裁判に対する判決では、2023年2月10日に宮崎地裁でも下され、裁判長は原告の請求を認め、違法だとして減額処分を取り消しました。減額処分の取り消しを認めた判決は、大阪、熊本、東京、横浜各地裁に続き5件目となりました。

判決は、2008年以降の物価下落(デフレ)を考慮した「デフレ調整」では、生活保護世帯の消費支出を占める割合が低いパソコンなどの価格下落の影響を「過大に評価した可能性がある」と指摘。それに関する厚労相の判断には「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と述べました。そのうえで判決は、平均で6・5%もの基準引き下げはこれまでになく、約96%の生活保護利用世帯が減額されたため、「その影響は重大」だとしています。

生活保護費の基準額は、就学援助など暮らしの多くの制度に連動しています。そのため伊丹市でも2013~15年の引き下げで一時期、小中学生のいる世帯などへの支援にも大きく影響しかねない事態となりました。違法な引き下げで多くの国民に苦難をもたらした当時の安倍自公政権の姿勢が厳しく問われます。

コロナ禍で職を失う人が相次ぐ中で、「最後のセーフティーネット」としての生活保護の役割はますます重要になっています。制度の改善・拡充を急ぐとともに、国民が使いやすい生活保障の仕組みへと抜本的に改定する必要があります。

そこでお聞きします。

1つは、生活保護制度は国の機関委任事務なので、一自治体では改善に限界があります。国に対して①最大15%に削減された生活扶助基準を緊急に復元し、物価上昇や生活実態を反映させながら、生存権保障にふさわしい水準に引き上げること、また削減された期末一時扶助や住宅扶助も復元・改善を図ること。②廃止された老齢加算の復活、削減された冬季加算の復元・改善、夏季加算の導入などを進めること。③「保護を利用しながらの大学進学は原則認めない」という行政の対応を見直し、生活保護世帯の子どもが世帯分離なしで大学に通えるようにしたり、虐待などの被害者が制度を利用しながら大学に進学できるよう制度の改善を進めることを求めていただきたいと思います。

2つには、生活保護は権利であることを市民に知らせることです。何度か要望を行い、「生活保護のしおり」とホームページには「生活保護の申請は国民の権利です」と明記していただきました。しかしこの「しおり」は保護の相談等に来庁された人にしかわかりません。依然として生活保護に対するスティグマが存在する中、他の自治体が行っているようにポスター等によって広く市民に周知することです。

一方、一昨年までの「しおり」にある「扶養義務者の扶養」の文章に関して、久村議員の質問で国の通知に基づいて改善を要望したところ、さっそく改善をしていただいたことは評価したいと思います。

以上2点に対する見解をお聞きします。

5 教育に関する問題について

(1) 中学校の部活の地域移行について

教育長は「伊丹市教育基本方針」の中で、中学校の部活の地域移行について、様々な課題がありますが、子どもたちが将来にわたり、安定してスポーツ活動や文化芸術活動に携わることができる体制を築くために、「休日の部活動の地域移行」に段階的に取り組むとされました。

スポーツ庁・文化庁は昨年12月、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を発表しました。様々なパブリックコメントが寄せられ、中には部活動の地域移行そのものに批判的な意見が少なくありませんでした。このことは、部活動の地域移行に対する理解や共感の広がりが不十分であることの現れであり、ガイドライン案の「改革集中期間」が「改革推進期間」と修正され、「地域の実情に応じ、関係者の理解の下、できるところから取組を進めていくことが望ましい」と書き込まれることになりました。

教育長は教育方針の中で「主体性」の育成、「自尊感情」の育成、「子どもの最善の利益」を視野に入れた教育の推進の重要性に言及されましたが、このことを踏まえ、今後も、地域移行を進めるのあたって、教職員、保護者、関係者、何よりも子どもたちの合意形成を大切にしながら、子どものスポーツ・文化要求の実現と教職員の働き方の改善の両方を基本に据えた部活動改革の推進が求められます。そしてそのために、部活動の地域移行にあたってそれぞれの主体にとって展望の持てるビジョンを示すことも大切と考えます。

そこでお聞きします。

1つは、「新たな地域クラブ活動」が創設された場合であっても、学校部活動の多くが残ることは明らかです。ここでは、子どもたちの自主的・自発的な活動を中心すえた学校の部活動改革、部活動の顧問のあり方と働き方改革が問題となります。

2つには、「新たな地域クラブ活動」のあり方に関して、保護者の負担はどうなるのか、指導者の育成をどうするのか、地域クラブ活動への教員の兼職と負担軽減の問題など検討すべき問題があります。

以上のような課題があると思われますが、今後「伊丹市中学校部活動の地域移行に関する協議会」において進めていくとされますが、今までこれらの課題に関して伊丹市教育委員会がどこでどんな議論をされてこられたのでしょうか。そこには子どもたちの声は反映されているのでしょうか。今後の「協議会」では子どもたちの参加があるのでしょうか。また、子どもたちのスポーツ・文化要求にこたえ、その成長・発達を支えるためには、地方自治体と国が財政的な支援も含めてそれぞれの役割を果たしていくことが重要です。このことも含めた議論のあり方についてお聞きします。

(2) 人権教育の中での憲法学習の位置づけ

教育長は教育方針の中で、人権教育・学習の推進については、令和4年に改訂した『伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針』に基づき、切れ目のない人権教育の推進と主体的な学びの場の提供に努めてまいります」と述べられました。

その「基本方針」には人権の定義として憲法を引用した説明があります。例えば、日本国憲法第11条で、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられないとされていますが、人権が保障されるのは国籍を有する日本国民だけなのかという問題があります。この解釈の通例は、日本国憲法で保障される基本的人権は、人が人である限りすべての人に保障されるという自然権的思想を基礎としています。すなわち、人権が「人が生まれながらにして持つ自然権」であることから、その人権は「憲法によって国民に与えられる権利」ではなく、「人が生まれながらにして与えられる権利」ということになります。従って、外国人が日本国籍を有していないということをもって人権の保障が及ばないと解釈することはできません。国籍は、国家権力の及ぶ範囲を区別するために便宜上利用している法律上の制度に過ぎず、人権の及ぶ範囲を区別するために作られた制度ではないからです。ですから、憲法における「教育を受ける権利」など、基本的人権の享有主体としての「国民」には日本国籍を有していない「外国人」も含まれるという結論になるのです。ただし、憲法で規定されるすべての人権が日本国籍を有していない外国人に保障されるということではなく、最高裁判決は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」とされています。一方では「国民」の定義は「日本国籍を有する」ということに限るという議論もあります。

これは憲法解釈の一例ですが、そのほか「選択夫婦別姓」「LGBTQ」など新しい問題にも柔軟に対応できるのが憲法です。それは、日本国憲法が長い間の自由と民主議、基本的人権の発展の上に築かれたものだからです。従って、あらゆる問題を学習する際に、常に憲法の立場に立ち返って考えることが必要と考えます。来年度の人権教育の中心にしたらどうでしょうか、見解をお聞きします。

(3) 改めて「水平社創立100年」の上にたった部落問題解決について考える

私は昨年の一般会計予算への討論で、「水平社創立」は、封建的身分差別の残滓である部落差別の屈辱と呻吟から人間の誇りを取り戻し、自らを解放しようとしたものです。創立大会では「人間を尊敬することによって自ら解放せん」「人の世に熱あれ、人間に光あれ」とうたいあげました。先人たちは屈辱の歴史に終止符をうとうと挑戦し、戦後民主主義と部落解放運動を背景に「社会問題としての部落問題」の最終段階を見通せる段階に到達しています。ここに100周年を記念する最大の意義があります」と述べました。

現在は「社会問題としての部落問題」の最終段階にあるというのが私たちの考えです。しかし、差別観念や意識が社会的に通用しなくなってきているほど市民の常識が成熟しているにもかかわらず、そのことが共有されていないのが問題です。過去に確かに存在した差別に固執したり、問題探しをしたりするより、解決の過程と変化の事実を確認・共有することが必要と考えます。

私たちはもう必要ないと思っていますが、教育委員会が「同和教育」を続けるとするならば、この立場に立つことが求められます。見解をお聞きします。

(4) 特別支援教育の推進について

教育長は「教育基本方針」の中で、「文部科学省通知において、特別支援学級に在籍している児童生徒特別支援学級に在籍している児童生徒は、原則として週の授業時数の半分以上を目安として、特別支援学級において授業を受けることが示されました。国の方針を原則としつつ、インクルーシブ教育システムの理念に基づき、個別の指導計画を踏まえた指導・支援を行ってまいります」とされました。

昨年9月、国連障害者権利委員会は、障害者権利条約締約国である日本政府への勧告を示しました。全体で9項目に及びますが、その中に分離された特別な教育をやめるために、障がいのある子どものインクルーシブ教育を受ける権利を認めること、十分な予算を含め、すべての障がいのある生徒が、あらゆる段階の教育において、合理的配慮を必要とする個別の支援を受けられるようにすることなどを指摘されたことによるものと思います。

障害者権利条約によりますと、インクルーシブ教育とは、単に、障がいのある子が通常学級に在籍する教育を示すのではなく、一人ひとりの発達を最大限保障することを前提にして、誰ひとり排除されない教育ととらえることができます。さらに「他の者との平等を基礎」とすることにおいても、障害のない子どもたちと同じ空間で一緒にいることが「平等」なのではなく、個々の発達の課題に応じた、質の高い教育を受けることが実質的な「平等」であるととらえ直すことができるとされています。

私はこの間、伊丹市での特別支援学級と通常学級との「交流及び共同学習」において、2人の方から「共同学習」により一時期登校ができなくなった子どもがいることを聞かされました。このような事態が起こった問題点はどこにあったのでしょうか。私は、通常学級の条件整備が不十分であることが一つの原因ではないかと思います。1学級の子どもの人数を20人程度の少人数学級にし、複数担任制にすることで、教員の目がゆきとどき障がいのある子どもへの合理的配慮をおこなうことができます。

伊丹市として、20人程度の少人数学級の促進を国・県に要望するとともに、市単独で加配教員の配置を行うことも必要ではないでしょうか。なによりも、一人ひとりの発達を最大限保障することを前提にして、誰ひとり排除されない教育を行う最適な支援を追求していただきたいと思います。

以上に対する見解をお聞きし、1回目の発言とします。

(代表質問2回目の発言)

答弁をいただいたが、2回目の質問をしたい。

5 教育に関する問題について

(1) 中学校の部活の地域移行について

○「部活動の地域移行」の「地域」について。

○伊丹市としての地域移行の運営形態・主体は伊丹市ということ。今までの「協議会」等での議論の中で、地域スポーツ団体等で地域に受け皿があるかもしくはその可能性があるとされる条件は見受けられたのか。

・休日の地域移行による指導を受けることになるが、平日に指導を受けている教師と地域の指導者の連携はどうされるのか。

○「子どもの声の反映」について

・時期を見定めて、適切な時期にアンケートを実施するとされた。幅広く生徒の意見を聞いてニーズ調査をすることも大切だが、適切な時期に話し合いの場を持つことも必要ではないか。意見交換、話し合いをすることで、子どもにとっても新たな気づきがあるとともに、大人には気づかないことも出てくるのではないか。

(2) 人権教育の中での憲法学習の位置づけ

○憲法を学ぶ、憲法について話し合うことの大切さについて、一つの例を挙げて質問をした。

憲法について学んだことはあるけど、「国民」とは何?と聞かれたら戸惑う人が多いのではないか。

・教育長の答弁では、教育と憲法は切っても切り離せないものであり、人権にかかる学習等に常に憲法がかかわっているとされ、子どもたちが学んだことを実践に移すことの必要性などが述べられた。重要な答弁。

○そこで、改めて「人権教育・啓発の推進に案する基本方針」について

・「人権とは何か」の定義で、「人権は、多くの人々の努力により獲得されてきたものであり、公権力によっても、市民相互によっても、決して侵されてはならないものです」とされています。教育長も答弁で触れられた。しかし、「基本理念」のところを見ると、「公権力」による人権侵害は出てこない。「自己と他者との人権」、人権問題は「全ての構成員の問題」などとされている。これでは、国・県・伊丹市等の公権力が引き起こす人権侵害から目を背けることにならないか、人権侵害や差別を市民間の問題に矮小化させる役割になっているのではないかと思います。これでは真に憲法を学ぶことができないのではないかと考えるが、見解を聞く。

(代表質問3回目の発言)

1 市長の情勢認識を問う

私は毎回の代表質問で、市長の情勢認識を問うという質問をしてきました。それには理由があります。憲法92条では「地方自治の本旨の確保」という項目があります。それは住民自治と団体自治のことです。すなわち住民自治とは、文字通り住民が地域の政治・政策決定に参加するという意味で、最終的にはその議会が決定するとなっています。団体自治とは、地方政府や地方議会など、国から独立した団体に地方自治がゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという意味を有しています。地方自治体と国は対等平等の関係にあることです。一方、地方自治法では第1条の2で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とするとされています。では、住民の福祉の増進が図れなくなるような事態になったらどうするか、それは国に対して、住民の命や暮らしを守るために、意見を言うということになるわけで、これは市長の大事な仕事ではないかと思います。

もちろん市長は、全国市長会で意見を出しているとか、場合によっては国に直談判に出かけるとかやられていることは承知としています。

この立場から、以下意見を述べます。

(1) 伊丹市にも影響が及ぶ「安全保障3文書」閣議決定について

○「国の専管事項」とのいつもの答弁だが、答弁にあるように、市長はロシアのウクライナ侵略から、「市民の命や財産、くらしを守」ることが何より大切と実感されたとされた。このロシアによるウクライナ侵略からどんな教訓を引き出すか、が問題で、結局ロシア対NATOという軍事ブロックのたたかいだということではないか。日本がロシアを抜いて世界第3位、43兆円もの軍事費を持ち日米同盟が中国に対するとしたら、ロシアのウクライナ侵略と同じことをやろうとしていることになってしまう。

1回目の質問でも述べたが、防衛相の内部文書「自衛隊基地の強靭化に向けて」などによって、伊丹駐屯地、千僧駐屯地等の司令機能の地下化が進められていることは、すでに他国による反撃で伊丹が戦場になることを想定していることになる。そこまで国は考えているのかと驚かざるを得ない。「国の専管事項」などとのんびりしている事態なのか。「市民の命や財産、くらしを守」るために、国に対して市民の命を守る立場から、きっぱりと戦争する国になるなと言っていただきたい。

(2) 新型コロナウイルス感染症、5類引き下げ

私は、季節性インフルエンザと同じ5類とするのは拙速と考える。それは、依然としてウイルスの感染力は強く、1日100人前後の死者が出ている状況は深刻で、季節性インフルエンザと同じ扱いにできるまで改善されていないから。5類にするとすれば、例えば「医療提供体制はこう整える」などといった政府による具体的な方針と説明が必要です。国民が5類で安心だと思える状況をつくることが先。

市立伊丹病院にとっては、答弁のとおり、院内感染対策は継続してとり組まざるを得ない。しかし5類化して今まで通りの病床確保等への補助金があるかどうかも不明。

3月上旬には具体的な方針が出るとのことだが、仮に市民にとって不利益になることが出たなら、市民の命を守る立場からきちんと国に意見は言ってほしい。

(3) 経済見通し、岸田政権の経済対策、伊丹市の対応

市長の答弁と私たちの考えが一致しているのは、物価高騰を上回る賃金の引き上げ。今まで岸田政権の前から、国は企業に対して賃上げを要請してきたが、先の質問でも述べましたが、実質賃金は10年間で年間20万円減少。これがアベノミクスの実態。今まで通りの対策では打開できない。4月からも相次いだ値上げが予定されているが一時的な生活困難世帯等への給付は一定必要だが、根本的な対策にはならない。

日本共産党が提案している、大企業がアベノミクスの10年間でため込んだ約100兆円の内部留保に一定の課税をし、中小企業への支援で最低賃金を1500円にする等の賃上げ対策、消費税5%への減税が必要と考え、その実現に頑張っていきたい。ご支援を。

3 安心できる介護保険制度

○要介護1,2の介護保険給付はずし

答弁では、この見直しに積極的な人の意見は、人材や財源に限りがあることを上げている。この問題は、ヘルパー等の報酬が低く、総合事業に移行した場合のヘルパー等の報酬はさらに低く設定されていることにあるとともに、国が財源を増やさないことにある。低賃金・長時間労働、仕事がきつい、などから退職され、介護職を希望する人が減っている。岸田政権は、ケア労働者の賃金を月9,000円の引き上げを行ったが、全産業平均よりも賃金で月7~8万円も低い水準。ケア労働は、専門的知識を身につけた専門職であり、人の命や健康・くらしをサポ-トする重要な役割を持っているのです。もっと評価されるべきと考える。国に対して処遇改善を強く求めていただきたい。

答弁では、総合事業開始前と開始後の給付の審査件数と給付総額の比較で、利用件数の増加と給付額の減少がみられたのこと。給付額の減少は国の意図するところ。問題は基準緩和サービスで要支援者の状態はどうなったかにある。このために介護度が高くなるというケースはないのか、危惧するところ。時期を見て国に対する要望・意見を上げていただきたい。

○利用料の負担増

答弁で述べられた要支援者と要介護区分ごとの支援限度額に対する平均利用率をみて、介護度が高くなることで利用率が上がるというのは当然のことながら、意外と利用率は低いと感じた。ただ、2割負担になったことによる利用単位の減少が多少あることは、重い負担のためにサービスを削るということに繋がっている可能性がある。この調査で所得区分ごとの状況がわかればと考えるが、今後調査をしていただきたい。

5 教育に関する問題について

(3) 改めて「水平社創立100年」の上にたった部落問題解決について考える

○答弁は相変わらずのもの。いまだに結婚差別があるとか、インターネット上の差別的な書き込みがあるとか。もちろん全くなくなったとは言ってない。

・最初の発言でも言ったが、差別観念や意識が社会的に通用しなくなってきているほど市民の常識が成熟している中で、過去に確かに存在した差別に固執したり、問題探しをしたりするより、解決の過程と変化の事実を確認・共有することが必要と。

・そもそも答弁にあった「同和問題を身近な人権問題の一つとして掲げ」については、どれだけの市民が身近な問題と感じているとお考えなのか。日常生活の中ではほとんど部落差別がみられなくなっている現在、行政が無理やり身近な問題としているのではないか。こういう考えで同和問題に関する人権教育を進めたら、いつまでたっても差別はなくならないという結論にしかならない。ぜひ考え直していただきたい。