2021年9月議会 代表質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.市長の情勢認識について

1)コロナ禍における国の経済政策について

コロナ禍で、格差拡大は深刻になりました。全国の2020年度の法人企業統計によると、資本金10億円以上の大企業の内部留保は466.8兆円で、過去最高です。19年度比で株主への配当は11%の大幅増、役員報酬も0.5%増と大企業、富裕層はもうけを膨らませました。一方で労働者の賃金は1・2%減り、コロナ危機は非正規労働者、特に女性と若者に大きな犠牲を負わせています。この1年余、非正規雇用労働者はコロナ以前に比べて月平均92万人減少しました。うち61万人が女性です。

2020年度予算審査での代表質問で国の経済政策について指摘しました。当時内閣府が発表した2019年10~12月期の国内総生産(GDP)速報値は、物価上昇分を差し引いた実質成長率が、年率に換算すると6.3%ものマイナスとなったこと、このことは、消費税増税が日本経済にとって大打撃になっていることを浮き彫りにしていること、GDPの約6割を占める個人消費が消費税増税に直撃されて前期に比べ2.9%のマイナスになり、消費の冷え込みを裏付けていること、勤労者の実質賃金も昨年12月0.9%のマイナス、内閣府の景気動向指数も5カ月連続で「悪化」という判断になったことなどを挙げ、市長の国の経済政策について見解を求めました。当時の経済状況以降、所得が増えず消費が落ち込み続けているのは、安倍政権と管政権が続けてきた消費税増税を含めた「アベノミクス」と言われる経済政策が、大企業や富裕層を潤すだけだということは明らかです。

昨年以来のコロナ禍での安倍・管自公政権の経済政策に関して、市長はどのような認識をされているのでしょうか、また、今必要な政策は、大企業と富裕層に応分の税負担を求め、消費税減税などによる税の不公平を解消し、正社員が当たり前の雇用のルールをつくり、最低賃金を時給1,500円に引き上げて国民の懐を温めることと考えますが、合わせて見解をお聞きします。

2)米軍と一体となった自衛隊をめぐる動きについて

6月16日、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(「土地利用規制法」)が、国民、野党が反対する中で、自民、公明、維新などによって参議院において採決が強行されました。

この法律は、米軍・自衛隊基地や原発など「重要施設」周辺1キロや国境離島に住み、生活し、活動するすべての市民を調査・監視対象にし、政府の機関を総動員してプライバシーまで踏み込み調査・監視することを可能にするものです。調査の対象や内容に制限はありません。情報の提供を拒否した者は30万円以下の罰金を科せられ、密告社会に道を開きかねないものです。しかも、何が規制されるべき基地や原発の「機能を阻害する(おそれのある)行為」なのかは明示されておらず、政府の恣意的判断で際限なく拡大され、土地・建物の利用の中止が命じられ、拒否すれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられるという、恐るべき市民弾圧法となっています。これが、日本国憲法の保障する平和的生存権、個人の尊厳、言論・表現、思想・信条の自由、財産権などの基本的人権を蹂躙する、憲法違反の悪法であることは明らかです。

防衛省は既に、2013~20年度にかけて、全国約650の米軍・自衛隊基地(防衛省施設を含む)に隣接する土地の調査を行い、所有者約8万人が対象になっています。兵庫県内は15か所で、伊丹市においては、伊丹駐屯地、千僧駐屯地、久代射撃演習場が対象として挙げられ、その周辺1キロメートルとなれば、市内の約3分の1の土地所有者等が対象となります。

この法律の背景には、日米軍事同盟と安保関連法、すなわち戦争法の下で、アメリカの戦争に参戦する体制づくりをすすめる、菅政権の危険な姿勢があります。すでに、6月18日から7月11日にかけて、陸上自衛隊中部方面総監部と在日米軍事司令部を中心にオリエント・シールド21という実動訓練が図上訓練を中心に伊丹駐屯地において行われています。台湾有事を想定したものと思われ、奄美駐屯地では米陸軍の地対空誘導弾(パトリオット)部隊と陸自の中距離地対空誘導弾部隊が共同対空戦闘訓練を行っています。滋賀県のあいば野演習場では実弾訓練も行われ、6月23日には120ミリ迫撃砲弾発射訓練中に、演習場外に着弾する事件も発生し、大きな問題となったところです。

また、この訓練と連動した日米共同方面隊指揮所演習、ヤマサクラ―81も今年度3四半期に伊丹市に総監部のある中部方面隊で予定されています。

アメリカは、対中国戦略として軍事的対応を中心にしており、戦争ともなれば日本の自衛隊も参加する方向で作戦がたてられています。まさに戦争準備が伊丹の自衛隊基地で行われていることになります。

市長は、土地利用規制法とその背景にある日米共同軍事作戦に関してどのような認識をお持ちでしょうか、見解をお聞きします。また、日米共同方面隊指揮所演習、ヤマサクラ―81はこの10月から12月の間に予定されていますが、どんな演習が行われるのか、コロナ感染は大丈夫か、市民にどんな影響があるのか等、情報を提供していただきたいと思います。

2.2020年度決算に関して

2020年度の決算の内容の中心は新型コロナウイルス感染症対策です。

伊丹市の新型コロナウイルス感染症対策関連経費は、243億3,597万円で、そのうち地方創生臨時交付金対象事業は21億7,056万円となり、感染拡大防止や生活や雇用の維持と事業の継続支援、地域経済の活性化、社会的な環境の整備・新しい暮らしのスタイルの確立などの事業を行ってきました。

これらの事業は感染症対策として一定の効果を上げることはできたと思いますが、現在進行中とはいえ、2020年度の事業の評価をすることは必要です。例えば、2020年度の2月補正予算で議論がありましたが、テイクアウト・デリバリー利用促進キャンペーン事業やキャッシュレス決済ポイント還元委託料、事業所等賃料補助金の減額措置などの周知方法や事業のあり方などへの評価はどうでしょうか。

また、感染防止事業に関しては、党議員団は一貫して、医療機関(病院・診療所)、介護・福祉施設、保育園・幼稚園、学校、児童クラブなど、クラスター(感染者集団)が発生すれば多大な影響が出る施設等で定期的なPCR検査を行うこと、感染急増地(ホットスポット)となるリスクのあるところに対し、無症状の感染者を把握・保護するための「面の検査」を行うことを求めてきました。しかし、国の「医療崩壊を招く」という非科学的な知見によってPCR検査を抑制する中で、世界で人口当たりの検査数が144番目という最悪の事態になる中で、無症状の感染者が感染を広げています。この中で、市独自の検査体制を行い、感染防止をする必要はなかったのかどうか。

さらに、新型コロナウイルスの影響で中小企業・商店に深刻な事態が広がる中、これらの実態を調査し、必要な対策をとるべきと主張し、自粛と補償を一体化すべきところを国が持続化給付金と家賃補助を1回きりで終わる中、伊丹市独自に行ってきた支援策、上下水道料金の基本料金免除、事業者への家賃補助、ひとり親世帯への支援などを再度行うことが必要ではないか、特に中小零細企業・業者に対する資金援助として「年越し給付金」を創設することも考えていただきたいと要求しましたが、実現されませんでした。

これら、感染が広がり、中小業者の営業と暮らしが困難になった状況を見て、どのような見解をお持ちでしょうか、お聞きします。

3.新型コロナウイルス感染症対策について

1)日本共産党の提案と今後の対策について

コロナ感染第5波の状況は、デルタ型などの変異株の感染力が強く、自宅療養中に家族全員が感染する事例や基礎疾患の有無にかかわらず30代から40代でも重症化する例、自宅療養中に自宅で死亡する事例も相次ぐという深刻な事態となっています。入院・宿泊療養調整中の自宅待機や自宅療養中、医療機関・福祉施設の留め置きで家族や施設内で感染を広げることや、医療が間に合わず命を落とすことは絶対に避けなければなりません。また、保健所の業務が追い付かず、感染者の症状の把握や濃厚接触者の特定に支障をきたしており、これらに対する早急な対策が求められています。

この間の政府のコロナ対応は、「ワクチンさえ打てば何とかなる」というものとなっています。しかし、国内外で明らかになった科学的知見は、ワクチン接種だけではコロナを抑え込むことはできないことを示しています。ワクチン接種と一体に、医療体制強化、大規模検査、十分な補償など、総合的対策を講じてこそ、コロナを抑え込む道が開かれます。

そこで、次の日本共産党の提案に対する見解をお聞きします。

第1に、医療体制強化では、国が「原則自宅療養」の方針を公式に撤回し、症状におうじて必要な医療をすべての患者に提供することを大原則にすえることです。そのために政府がイニシアチブを発揮して、臨時の医療施設の大規模な増設を行うこと、あわせて入院病床をさらに確保し、在宅患者への往診や訪問看護など在宅医療を支える体制を抜本的に強化することです。医療機関への減収補填(ほてん)と財政支援、医療従事者への待遇の抜本的改善をはかり、政府が責任をもって医師・看護師を確保する必要があります。このことを国に対して強く求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

また、伊丹市の場合、医療のひっ迫度、療養施設の充足率は大丈夫でしょうか。お聞きします。

第2に、ワクチンの安全で迅速な接種と一体に、感染伝播(でんぱ)の鎖を断つための大規模検査を「いつでも、誰でも、何度でも、無料で」の立場で、大胆かつ大規模に行うことが必要です。事業所、学校、保育園、幼稚園、児童くらぶ等に対する大規模・定期検査を政府が主導して実行すべきです。家庭に検査キットを配るなど、自主検査を思い切って支援することも急務です。検査の拡大にあたっては、行政検査の抜本的拡充とともに、事業所などが行う集団検査に国が思い切った補助を行うべきです。医療体制強化と大規模検査を実行するうえで、保健所体制の抜本的強化も急務です。

伊丹市でも、濃厚接触者にもかかわらず長期間検査もしてもらえず放置されている事態があります。保健所体制の強化が必要ではないでしょうか。現状をお聞きします。

第3に、自粛要請とセットで十分な補償を行うことです。持続化給付金・家賃支援給付金の再支給と継続的支給の実現は、中小業者にとって待ったなしの課題となっています。生活困窮者への支援を抜本的に拡充します。文化・芸術関係者に対して、新たなイベントへの支援にとどめず、「場や担い手」への直接支援を拡充するとともに、国費を数千億円の単位で支出して「文化芸術復興創造基金」を抜本的に拡充することを国に求めるべきですが、お考えをお聞きします。

伊丹市独自の施策も何度か求めてきました。現在、中小業者の現状をどう把握されているのか、生活困窮者への支援は十分か、文化・芸術関係者への支援は十分行われているのかお聞きします。

2)就学前教育施設、学校におけるコロナ感染対策について

これまでの新型コロナウイルスとレベルの違うデルタ株は、子どもの感染をめぐる状況も大きく変えました。

第1に、全国的に、これまで感染しにくいとされてきた子どもへの感染が顕著に増えていることです。10代以下の新規陽性者が7月半ばから4週間で6倍になったことは軽視できません。その中心は高校生ですが、小中学生の学習塾や保育園、学童保育でのクラスターも増えています。

第2に、感染は “大人から子どもに伝播する”とされてきましたが、“子どもから大人に伝播する”という新たなパターンが少数ですが報告されていることです。

第3に、政府の後手の対策と五輪の強行により、現在、「全国各地が災害レベルの状況」(厚労省の専門家会合)となっていることです。しかも保護者世代はワクチン接種が間に合っていないという問題を抱えています。全員が自宅療養となった家族で40代の母親が亡くなった痛ましい出来事は、全国の子育て世代にとって他人事ではありません。

こうした状況で学校が再開しました。「子どもが感染し親が感染することも心配」などの不安が広がっていることは当然です。よって、デルタ株のもとでの学校の感染対策についてお聞きします。

①登校見合わせの選択や分散登校、オンライン授業などについて

新学期が開始され、いくつかの学校で学級閉鎖されているという話をお聞きしますが、デルタ株の感染力の強さを考慮し、登校見合わせの選択や分散登校、オンライン授業などを柔軟に組み合わせて対応する必要はないのでしょうか。同時に分散登校は、保護者の減収や失職、医療従事者が出勤できなくなるなどのデメリットがあります。そうしたしわ寄せが起きないよう、必要な子どもが朝から学校で学べるような対応を徹底することが必要です。いかがお考えでしょうか。

②感染対策のため登校を見合わせる選択を検討している保護者や子どもが少なくないことへの対応について

伊丹市の場合、7月21日付の保護者向けの連絡文書で、「出席停止扱いにするもの」として、園児児童生徒が感染した場合や濃厚接触者に特定された場合、ワクチン接種後の発熱等風邪の症状がみられるとき等6項目があげられています。感染が不安で登校できない場合に関しては「欠席扱い」とすると、昨年6月に保護者向けの連絡文書に記されています。また、昨年6月25日付の教育長からの各学校園長あての事務文書(伊教委保第481号)でも、先ほどの保護者宛連絡文書とともに、「同居者に風症状等が続いた場合に登校しない場合は、7月1日以降、欠席とする」「感染が不安で登校できない場合は、7月1日以降、欠席とする」とされるとともに、「保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合」という文科省の衛生管理マニュアルを追加しています。それには、学校での感染対策等を十分説明して理解を得るよう努めるとし、その上で、感染経路のわからない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考える合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録し、欠席とはしないなど柔軟な取り扱いも可能とされています。しかし、昨年の6月と言えば、第1波と第2波の中間で、ほとんど感染者は見受けられない時期で、現在と状況は全く異なります。しかも現在、伊丹市では「感染経路のわからない患者が急激に増えている地域」にあたり、その中で「感染の可能性が高まっていると保護者が考える合理的な理由」を校長が判断するとなっており、保護者の掲げる理由を校長によっては異なる判断をすることも考えられ、保護者と子どもに不安を広げることになります。さらに、このような詳細は、一切保護者には連絡されていません。

この点では、国の通知が「同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいる」場合には「出席停止」欠席扱いしないなど、登校見合わせの対象を狭くしていることに原因があります。教育委員会として、広く認めるように転換し、登校を見合わせる子どもたちの学びや成長への支援を明確に位置付けることが必要と考えます。見解をお聞きします。

また、何らかの理由で出席できない場合、タブレットによるオンライン授業も可能となっているかと思います。その場合、伊丹市は出席扱いとしていません。基本は教師との対面によるみんなと一緒に学ぶことですが、学校に行くことができない場合にはオンライン授業も出席にすることは可能と考えます。一方、不登校の場合のオンライン授業は出席扱いとなります。伊丹市も柔軟に対応すべきと考えます。オンライン授業の現状と合わせて、見解をお聞きします。

さらに、これらの扱いが自治体によって異なっていると側聞しますが、阪神間各市の状況をお聞きします。

③学校でのクラスター対策と広範な検査を行うことについて

コロナ感染は半数が無症状感染者からであり、無症状感染者の発見と保護が感染対策に欠かせません。このことを政府が無視してきたことが、事態の悪化を招いた一因です。従って、濃厚接触者を狭くみず、財源を国に求め、実態に応じ、学級・学年・全体など広めのPCR検査を行政検査として行うよう求めます。伊丹市の現状と見解をお聞きします。

また、国が高校等に配付した抗原簡易キットは症状のある人への緊急のものですが、全国的に、学校現場では採取に必要な場所も防具もないなどの問題が噴出しています。無理なく活用できる対応策を具体的に示すことを求めるものですが、教育委員会の対応をお聞きします。

④コロナについての学びとコミュニケーションを重視することについて

子どもたちは長い間我慢をしいられ、さまざまな不満を募らせています。新型コロナウイルスと感染のしくみを学び、受け身でなく自分の頭で考え納得して行動変容し、「部活動もこれなら可能では」といった自分たちの学校生活の前向きな話し合いを行うことこそ、この時期に欠かせない学びです。そうした学びの保障を求めます。また、教職員が世界と日本の研究成果などを学び、感染対策を含め討議できるゆとりを保障することを求めます。このことは、子どもや保護者がウイルスを正しく恐れることを助けることにもなります。見解をお聞きします。

さらに、以前の市のアンケートでも、保護者の認識以上に困ったときに助けを求められない児童・生徒が多く、ストイレスを抱えていることが明らかとなっています。補正予算で不登校対策支援員の配置は行われますが、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの増員で、心のケアの強化を図ること、子どもたちの気持ちをよく聞き、子どもたちの意向を最大限尊重した対応を工夫することが必要です。伊丹市の場合は県の配置に加えて上乗せの配置をされていることは評価をしますが、コロナ禍で増員の必要性は高まっています。議案質疑での答弁は、体制の充実について今後考えるとのことですが、現在、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーは余裕を持って働いておられるのか、過重労働で逆にその人たちが疲弊するのではないかと危惧するものです。現状はどうなっているのでしょうか。そして改めて増員を求めるものですが、見解をお聞きします。

4.演劇ホールの存続をめぐる問題

伊丹市は、演劇ホールの活用方法について、サウンディング型市場調査を行い、その用途変更も含めて検討されています。そこで次の点をお聞きします。

1)伊丹市の文化政策について

伊丹市は2018年に、従来の「文化振興ビジョン」を発展させて「伊丹市の文化振興施策にかかる指針」を策定されています。

その「指針」では、演劇ホールの評価について、その専門的かつ独自性の高い事業展開に対して「地域創造大賞」や「文化庁芸術祭優秀賞」の受賞をはじめ各方面から高い評価を得ていること、また、市内中学校や高等学校へのアウトリーチによるコミュニケーション教育に力を入れていることとともに、一方では市民の認知度は十分とは言えず、今後市民へのアプローチを一層進めていく必要性が述べられています。

そして基本方針では、文化芸術が身近にあるまちをめざすとされ、文化施設の活用に関しては、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための機能を担い、常に活力ある社会を構築するための役割を担っているとの「劇場法」を引用し、人と人が出合いつながる場所として文化施設を活用するとしています。そして、社会包摂としての鑑賞支援も明記されました。

さらに、他では味わえない事業を展開するとして、美術館・工芸センターの展示や柿衞文庫の俳諧俳句資料とともに、演劇ホールの演劇、ダンス公演を挙げられ、歴史を感じられる場所の活用とともに、伊丹ブランド構築の一翼を担うとされています。また、2016年12月議会での私の文化政策に関する質問に対して、平田オリザ氏の講演での文化格差が地域格差につながることを危惧する旨を引用し、本市では多くの文化施設があり、各館の個性的な事業展開、アウトリーチ活動などにより、芸術文化に触れられる多様な機会の提供があり、ゆくゆくは選ばれるまちにもつながっていくものと考えていると答弁されました。

一方、「指針」では、公共施設マネジメントに基づき施設の有効活用を図るとして、財政上の問題とともに市民のライフスタイル、施設使用形態の変化も鑑み、事業・機能の集約や運営主体・形態の変更等、より機動的な活用方法について検討すると書かれています。

そこで、次の点をお聞きします。

①「指針」策定から3年が経過しようとしていますが、その「指針」のまとめとして「終わりに」に書かれている「本市の文化施策の大きな役割を占める文化施設が、個々にとって新たな居場所として心のよりどころになってもらえるような施設でありたい」「その居場所とそこにある演劇や音楽、美術等が今、広がっている地域間、世代間の壁を埋め、人々の心のつながりや相互に理解し、尊重しあう土壌を提供し、心豊かな社会を形成する一助となるよう、『文化芸術がそばにあるまち』を目指し、施策を進めていく」とされていますが、演劇ホールが果した役割を中心に策定後3年間の評価をどうされているのかお聞きします。

②「指針」で「市民のライフスタイル、施設使用形態の変化も鑑み、事業・機能の集約や運営主体・形態の変更等、より機動的な活用方法について検討する」とされていることに関して、今回の施設の有効活用を検討するに至る契機となったのは何かお聞きします。

2)当局が進める演劇ホールの有効活用の検討についてです。

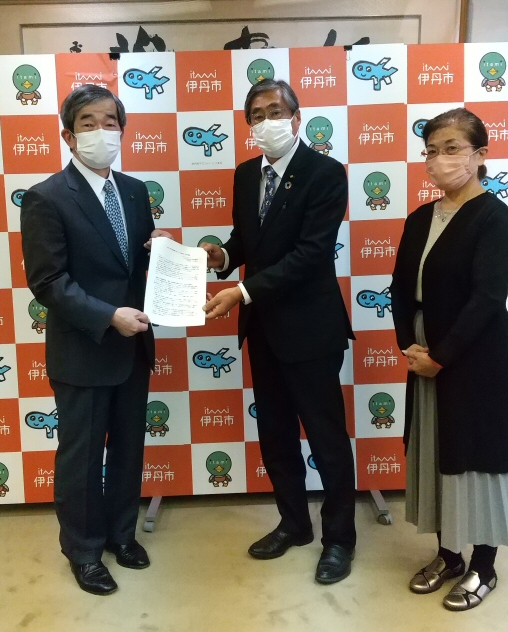

伊丹市は演劇ホールの有効活用の検討として、国土交通省のサウンディング調査に2回参加し、独自の同調査も行い、その経過を報告されています。そしてさらに演劇ホールの活用に関する市民意識調査も行われています。その伊丹市による検討に関してお聞きします。

①演劇ホールが使用形態の見直しの対象となる評価に関して、市民利用率が低いことをあげていますが、これは逆に市外からの来客者が多いことも示しています。このことを、市民の利用率が低いことをもって利用者一人当たりのコストを割り出すことには疑問があります。「伊丹ブランドの構築」という側面ではどう評価されるのでしょうか。

また、利用率の算定は公演・講座利用者へのアンケートによるもので、回収率がどのくらいになるかわかりませんが、正確な数字とは言えず、「市民利用15%」と言い切るには問題があると思います。いかがでしょうか。この利用者にはアウトリーチ活動やアイフェス、演劇ワークショップへの参加は含まれているのでしょうか。

さらに、いたみホールと音楽ホールとの比較もされていますが、施設(メインホール)の利用目的が異なることから比較すること自体が問題です。他市の演劇ホールとの比較はどうでしょうか。以上お聞きします。

②収入の分析で、イベントホールの減免率が高いことを指摘されていますが、貸館利用が少なく、イベントそのものが主催・共催事業等が99%を占めていることから、減免規定を適用すれば当然の結果です。これは文化会館大ホールでも、音楽ホールでも同様の減免規定です。貸館で演劇等のイベントをする場合、観客数が200名までと限られ、採算が困難になる経験をしましたが、このことから指定管理料が高くなることになっているのではないでしょうか。

また、年間9,000万円の費用がかかっていると言いますが、これも伊丹ホールと音楽ホールのメインホールとは性格が異なることから、他市の演劇専門ホールとの比較が必要ではないでしょうか。以上に対する考えをお聞きします。

③伊丹市は早々に演劇ホールの活用に関する市民意識調査を実施されています。

なぜそんなに急ぐのかという疑問はぬぐい切れません。確かに演劇ホールは市民の認知度は低いかもしれませんが、今回の伊丹市によるサウンディング型市場調査や関係者・市民からの署名運動等によって、演劇ホールを中心に文化施設のあり方について市民的な議論が始まったと言えます。その途上で調査をすることは十分市民の間で考え、議論する間もないまま、「やっぱり認知度が低い」と判断し、用途変更へと導くのではないかと危惧をするところです。

市民からも「課題と魅力を知って、存続させるべきか考える時間と機会が欲しい」と言われています。そしてなぜ急ぐ必要があるのか、いつまでに結論を出そうとしているのか、市民や関係者の間で十分時間を取って議論する必要があると考えますが、見解をお聞きします。

④伊丹市が演劇ホールの活用方法についてサウンディング型市場調査を行い、その用途変更も含めて検討するとの報道を受けて、いち早く声をあげたのが演劇関係者と市内中学校高等学校演劇部OBOG会、そして市民の方たちです。

演劇関係者から「日本全国及び海外の優れた舞台芸術作品を上映してきた。その舞台芸術の拠点を失うことは、市民にとっても、関西の多くの人にとっても舞台芸術作品を享受できる機会を失うことになる」OBOG会からは「演劇ができる、学ぶ場所をなくすのは子どもたちの表現の場を取り上げるようなもの」、市民からは「レアなホールですのでぜひとも残してほしい。もっと市民が使いやすい利用形態を考えてもらいたい」などの声が紹介されています。この声をどう受け止められるのでしょうか。

財政負担に関しては、演劇ホールのままで機能維持のために改修するにしても、大規模に用途を変更するにしても、いずれも財政負担はかかります。問題はイニシャルコストで、優れた舞台芸術の上映や中高生を中心としたアイフェス等を残しながら、利用形態等を工夫して、コストを削減する方向を考えるべきではないでしょうか。見解をお聞きします。

5.自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)について

先の6月議会で、市長の所信表明の中で、「日本社会でのデジタル化の遅れから、国はデジタル化の司令塔となるデジタル庁を今年9月に始動させ、自治体システムの標準化や共通化を進め、業務の効率化や住民サービスの向上を進めている」と紹介されたことから、様々な懸念を示して見解をお聞きしました。

その時指摘しましたが、情報通信などのデジタル技術の進歩は、本来人々の幸福や健康に資するものであり、その方向で進むべきものです。また、デジタル化は行政手続のオンライン化など効率的運用に寄与する側面もあります。しかし、可決された6つの法律から成るデジタル関連法は、個人情報の一元化とオープンデータ化や国・自治体の情報システムの共同化・集約、マイナンバー制度の利用・拡大、強力な権限を持つデジタル庁の設置という4つのツールを設け、データ利活用をさらに使いやすい仕組みにしようとするもので、中でも行政機関等の非識別加工情報制度や自治体システムの統一・標準化は問題ありとして市長の見解を質しました。

市長は「情報システムの標準化・共通化や、マイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化などを、国全体で進められる行政のデジタル化と連携を図りつつ、個人情報の保護やセキュリティーの確保を確実にした上で、デジタル機器の不慣れな方への支援を行い、誰もが安心して参加できる伊丹市のデジタル・トランスフォーメーション戦略を策定し、市民生活の質の向上と持続可能な行政サービスの提供の両立を実現してまいりたいと考えております」と答弁されました。

その直後、7月10日には「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進手順書」が公表されました。その「手順書」では、全国の自治体に対し、2022年度までに児童手当や保育所の利用申し込みなど31の行政手続きのオンライン化と、25年度を目標に介護保険、生活保護、国民年金など17業務の情報システムを国が示す基準に標準化・共通化するよう求めています。そして、行政が持つ様々なデータを企業が活用できるよう提供し、ビジネスの創出を期待するなどとしています。そこで、次の点をお聞きします。

①児童手当や保育所の利用申し込みなど31の行政手続きのオンライン化はどのように進められているのか、またどこまでオンライン化されようとしているのか、お聞きします。

②年度を目標に介護保険など17業務の情報システムを国が示す基準に標準化・共通化するとされていますが、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」では、「標準化に適合するものでなければならない」と定められており、6月議会でも指摘した自治体の独自施策は残らないのではないかと危惧するものです。「手順書」ではどうなっているのでしょうか。

③外部人材の活用については伊丹市では委託契約をされています。国の要綱では、信用失墜行為の禁止や守秘義務、職務専念義務に関する事項を定めるとしていますが、公務員と違って法的拘束力はありません。また、利益相反な行政のゆがみの温床となることが懸念されますが、見解をお聞きします。

6.児童・生徒の健康について

全国保険医団体連合会は、新型コロナウイルス感染症拡大により、必要な医療を受診できない児童・生徒がいるという調査結果を発表しました。この調査は、2月から3月にかけて実施され、学校による健診後の治療の実態を調べたもので、全国31都道府県の小中学校と特別支援学校が対象とされています。受診率は調査対象の歯科、眼科、耳鼻科、内科の全科で増加しているとされました。

私は依然、学校での歯科検診の結果で要受診とされた子どもの受診状況について聞いたことがあります。健診後の治療につながらない背景には、「健康に対する親の理解不足」や「共働きで時間がない」「経済的困難」などがあげられます。今回の調査では、その状況が改善されない中で、コロナ感染を恐れた受診控えが加わったと考えられ、子どもを取り巻く健康状況に不安があります。

伊丹市の状況はどうでしょうか、また受診率向上にどのような対策を取られているのでしょうか、お聞きします。